「flow」第2部 ※ここから現パロです

「flow」第2部 ※ここから現パロです1.嘘しかつけないクロード

#完売本 #クロロレ #flow #台詞まとめ #ペトラ#現パロ

たった一年で済むはずのクロードの留学は家庭の事情が拗れた影響で伸びに伸びた。帰国が叶わず翌年、そのまま首都ガルグ=マクにある国立ガルグ=マク大学に進学している。帰国後にややこしいことにならぬよう、通常の就職ではなく研究職に就いた。

黒い瞳に黒い髪、それに褐色の肌をしたものしかいないパルミラからフォドラへやってきた当初、クロードはは人々の髪や瞳の多彩さに驚いた。だが今は全く驚いていない。山の湿った空気や朝靄に最初は戸惑っていたが、今は逆に乾燥したパルミラの空気で喉を痛めてしまうだろう。

高校生の頃は未成年という立場が、大学生の頃は国立ガルグ=マク大学の名がフォドラ社会の視線からクロードを守ってくれた。街中で大学のロゴ入りパーカーを着ているとフォドラ有数の名門校なだけあって好意的に見られる。

学生さん勉強頑張ってね、とかフォドラ語が上手いね等の優しい言葉をかけられた。クロードのパーカーを見た若い母親がお勉強を頑張ってあのお兄ちゃんみたいに良い大学に行ってね、と我が子に語りかけるというこそばゆいエピソードも多々あったが、今は一切ない。

クロードの見た目が緑色の瞳以外は完全にパルミラ人の成人男性になったからだ。人間は本当に容赦がない。緑の瞳はパルミラにいた頃は異物、混ざりものといじめられる原因になったが、フォドラの人々はクロードの中のフォドラに気づかない。肌の色で判断し、フォドラでの研究成果を盗み出す余所者と見做す。

そんな冷たい目で見られるたびに自分に緑の瞳を与えてくれたフォドラ出身の母が、故郷の人々から無視されていることを実感する。きっとパルミラの男と子供を作った女など爪弾きにするつもりだろう。

しかし悲しいことにクロードはそんな視線にも慣れてしまった。きっと研究所の同僚たちはクロードが見ていることなど全く気にせず今日もSNSに自分の職場にパルミラ人がいるという愚痴を書き、排外的な記事をシェアすることだろう。

クロードは自分からSNSアカウントをあまり動かしていない。しかしガルグ=マクからアンヴァルにある先端医療研究所へ出向中のリンハルトがダイレクトメッセージを面倒くさがって、クロードとタイムラインでやりとりしたがるのだ。

だからクロードのアカウントはどうしても同僚たにの目についてしまう。彼らはきっとその件でも苛ついている筈だ。以前、クロードはリンハルトに高校時代のように先輩後輩としてパルミラ人の自分とやりとりしている件で、周囲から何か嫌味を言われていないのか聞いたことがある。

彼の答えは「他人から注目されなかったことがないから特に気にしない」だった。確かにアドラステア帝国時代から続く名家、六大貴族ヘヴリング家の者は常に注目されるだろう。研究所の同僚たち、というかフォドラの人々はフォドラ屈指の名家であるヘヴリング家のリンハルト、それにブリギットからこの研究所へやってきたペトラとパルミラ人が親しいのが気に食わない。

フォドラ統一戦争の際にまだ姫君だったブリギットの女王は統一王ベレトと共に最前線で戦い、戦後は真っ先に不可侵条約を結んでいる。その条約を八百年の長きに渡って忠実に守り続けるブリギットはフォドラの人々にとっては特別な相思相愛の外国だ。そのブリギットと比べるとパルミラはかなり分が悪い。大陸統一前から何度となくレスター地方へ攻め込み、統一後はフォドラの船を狙い撃ちにする私掠船で財を築いた。掠奪を止める条件として九十九年間デアドラ近郊に租界を作らせたのだから良い感情を持たれないのは当たり前だった。

だがそんな国際情勢や歴史はペトラとクロードの友情に関係ない。二人は共にアーチェリーが好きで.母国ではない土地に異邦人として暮らしているから気が合う。ただそれだけだ。

だからクロードを連行するため宗教警察が研究所へやって来た時、心の底から心配してくれたのはペトラだけだった。

若草色の髪に若草色の瞳、女神への純粋な信仰心を表す白い制服に身を包む彼ら宗教警察は司法警察と同じく捜査・逮捕・勾留の権限を持ち、司法警察ならば検察に任せる起訴に関しても権限を持っている。そして裁判所は絶対に彼らに逆らわない。そんな宗教警察の前で白衣姿のペトラは妹のようにクロードを抱きしめた。

「クロード、出たら連絡すぐ!私、クロードの連絡、怖れません!」

ペトラの勇気と親愛の情に感動したクロードは細かく美しく編まれたペトラの柔らかいブレイズヘアを兄のようにそっと撫でた。異母兄弟とこんな風に打ち解けたことはないので、こんな仲の友人が出来ただけでもフォドラに来た甲斐はあったのかもしれない。アンヴァルにいるリンハルトや彼女に迷惑をかけないため、クロードは宗教警察の車中でずっと口を閉じていた。

こうして全く身に覚えのないままクロードはパルミラ大使館と連絡を取ることも許されず、宗教警察に連行された。ポケットに入れっぱなしになっていたスマートフォンを取り上げられた状態なので取調室に放置されているのも退屈で辛い。壁の染み全てにフォドラ語とパルミラ語の名前をつけ終えた頃、ようやく捜査官がやってきた。乱暴に腕を掴まれ別の部屋に連れて行かれる。

次に通された部屋は先ほどの薄汚れた取調室と違い、殺風景なことに変わりはないが改装したての室内の匂いがした。おそらくマジックミラーになっているのであろう、黒く鈍く光る横長の不自然に大きな鏡や天井に埋め込まれた空調が真新しく清潔に保たれている。何故かその新しさと快適さがクロードの恐怖を掻き立てた。

捜査官が壁のパネルを操作するとマジックミラーが透明に変化していく。こっそり観察するためのものなのに向こう側をクロードに見せて何の意味があるのだろうか。意図が読めず戸惑いながらミラーを眺めているとそこには信じられない光景が広がっていた。

ガラスの向こうにはフォドラに来た最初の年に面倒を見てくれた高校時代の恩師、ベレトらしき男が座っている。クロードが判断を保留したのは彼の髪の色と瞳の色がクロードの知るベレトと異なっているからだ。宗教警察の捜査官達と同じ若草色の髪に若草色の瞳。クロードの知るベレトは黒髪に黒い瞳だった。

「答えてくれ。あれは本当に俺の知る先生なのか?」

「そうですよ」

捜査官の言葉に驚いたクロードはガラスの向こうがどんなことになっているのか改めて観察した。ベレトは囚人服ではなく、襟元が少し伸びてしまった白の長袖のTシャツに少し色が落ちた紺色のデニムを身につけていた。空調次第では寒さを感じるだろう。そして靴を取り上げられたようで裸足の右足首と右手首が鎖で繋がれ、もう片方の足首には発信器が取り付けられていた。彼が今いる部屋の真っ白な内装と共に異様な雰囲気を放っている。

「先生、先生!一体何があったんだ!」

クロードは拘束されていなかったのでベレトの足元がどうなっているのか気づいた瞬間にマジックミラーに近寄り、必死になって特殊ガラスを叩いた。ベッドの上に体育座りをしている恩師に話しかけてみたが反応がない。向こうからはクロードの姿が見えず声も聞こえないのかもしれない。特殊ガラスにすがるクロードをこの部屋に連れてきた捜査官が無理矢理引き剥がした。

「〝協力〟して欲しいのですよ。彼はザナドなど複数の聖地に不法侵入しました。大罪です。どうしてその様なことに及んだのか調べねばなりません」

「たったそれだけで靴も取りあげたのか!パルミラならともかくフォドラは家の中でも靴を履くのに!」

捜査官はクロードのたったそれだけ、という表現を聞いて不愉快そうに舌打ちをした。

「彼とは今ちょっとした行き違いがあって、意思の疎通が少し難しい状態です。しかし取り調べが終わらねば保釈も出来ません。彼を早く自由の身にしたいですよね?」

こうしてクロードから尋問に協力する、以外の選択肢が失われてしまった。再び捜査官がパネルを操作するとようやく双方向通話が可能になった。ベレトはクロードを認識した様で微かに笑みを浮かべている。

「狂った竜の話をしようか」

「竜?パルミラの飛竜のことか?」

「白くて大きくて光の柱をあやつるんだ」

防弾ガラス越しにクロードに語りかけてきたベレトは目の前の教え子ではなく、その場にいない別の誰かに話しかけているような遠い目をしていた。

家庭の事情で留学することが決まった時、フォドラ育ちの母からかなりきつくセイロス教の禁忌に触れない様に、と注意された。しかし当時のクロードは大袈裟だという印象を受けたし、どうせ罰金刑くらいだろうと考えていた。ところがどうだろう。ベレトは秘密裏に捕われ、正気を保っているのかどうかすら怪しい。

「多少の誤差はあるがこの機会を逃す訳にいかない」

「先生、俺は先生が何を言ってるのか全く分からない」

特殊ガラス越しに交わされるクロードとベレトの会話を監視している捜査官にとって期待外れだろうがなんだろうがそう言うしかない。

「また近々話そう」

「今のは流石にわかったぞ。だがこんな環境で何を話すんだ?」

「クロードは今月誕生日だろ?カードと薔薇の花を送りたいから住所を教えてくれ」

教えて良いものか迷ったクロードは自分の傍に立つ捜査官をちらりと眺めた。捜査官が微かにうなづいたので茶番だと思いつつ、手持ちのレシートの裏に住所を書いてベレトがきちんと読めるようにガラスに押し付けた。

「割と便利なところに住んでるな」

クロードたちを見張る捜査官が、出来るだけ多く聞き取って解析したいのはこういうきちんと成立した会話ではなく先ほどの様な独り言なのかもしれない。何の根拠もなく、ふとそう思ったがクロードにベレトの発言をコントロールなど出来るはずがない。その後は面談を終えて良い、と捜査官から言われるまでベレトが口を開くことはなかった。

ベレトとの不可解な面会終了後、スマートフォンは返却されたがおそらく中によろしくないものが仕込まれているだろう。ペトラに電話するか迷ったがクロードからの連絡を怖れない、と言い切ってくれた彼女に敬意を表して無事を伝えた。

期待外れだったのかその後、クロードが宗教警察から呼び出されベレトと面談をする頻度は時を経る毎に減っていった。

研究所の上司も同僚も宗教警察に目をつけられたクロードをはっきりと避けるようになった。しかしクロードは彼らを責める気にはなれない。ペトラだけはクロードの手助けをしようとしてくれたが、周囲によって巧妙に遠ざけられている。後輩のリンハルトがガルグ=マクにいてくれればまた違ったかもしれない。

だが全て自力でやれ、と言わんばかりに周囲から人がいなくなり、クロードは自分の誕生日も思い出せなかったほど忙しくしていた。それなのにある問い合わせについて対応しろ、と上司から言われた。本人がもう来ているのに誰も手が空いていないという。

この研究所の事務処理は一体どうなってるんだ、と苛立ちながらクロードが応接室のドアを開けた。黒いレザージャケットにワインレッドのシャツ、という研究機関を訪れるには少し派手な身なりの男性が来客用のカップの中でも最も値がはるティーカップを手に座っている。アシンメトリーに伸ばされた紫の髪は美しく整えられ、肌は磁器のように白い。整った鼻筋と紫水晶のような瞳が見る人にシャープな印象を与える。手足が細長い典型的なフォドラの美丈夫だ。

クロードの客にも関わらず、お高い茶器を出してもらっているのは来客を確認するモニターで女子の皆さんによる顔面の審査に合格し、玄関から応接室までの数メートルで案内役を〝落とした〟からだろう。

「ローレンツ=ヘルマン=グロスタールだ。国立ガルグ=マク大学で認知考古学を研究している。研究に協力してくれる神経科学の専門家を紹介して欲しい、と相談したらここを紹介された」

ローレンツがカップを置き、立ち上がって握手を求めてきたのでクロードも名乗って手を差し出した。手首に香水でもつけているのか彼からは薔薇の香りがする。手を握られた際に白く長い指でそっと白衣の袖口に畳んだ紙を差し込まれた。突然のことに驚愕したクロードだが、ここで過剰に反応するのも未熟さを晒すだけような気がして必死で無反応を装った。

袖口の感触に思考の一部をとらわれながら彼の研究にクロードがどう協力できるのか、について二人で話していたらあっという間に時間が経ってしまった。とりあえず今日のところはこの辺で、と玄関まで見送った時に彼の方が足が長く歩幅が大きいことが分かり、それが少し悔しい。解散してすぐにクロードはトイレの個室に駆け込んだ。

袖口から紙を取り出すとそこには「誕生日おめでとう」とだけ書いてある。握手した時のひんやりとした手の感触を思い出したクロードはバツが悪そうな顔をして、ベレトからの祝いの言葉が書かれた紙を破いてトイレに流した。帳尻を合わせるためにも改めて彼の私的な連絡先を聞き出さなくてはならない。畳む

「flow」第2部 2.神様の足跡

#完売本 #クロロレ #flow #現パロ

フォドラの殆どの地域において野生の飛竜は十八世紀頃に絶滅している。現在使役動物としてフォドラで使用されている飛竜はダグザ原産の品種で、牧場で繁殖させたものだ。パルミラとの国境近くにあるクパーラ居留地にはまだ野生の群れが残っているが、数が減り中世のように気軽な使役動物には出来ない。

絶滅させないように全ての個体に認識番号が与えられ、保護区で政府と学者たちに守られている。死因がなんであれ亡骸が見つかれば解剖され剥製にされる状態だ。それが現代の弔いだとしたら、遠い未来の人々は現代人の精神の営みをどう感じるのだろうか。

埋葬の仕方やその時に施された装飾などは当時の人々の精神を分かりやすく教えてくれる。ローレンツは学部生たちに向けて認知考古学の説明をする際、フォドラ各地に残っている軍馬の慰霊碑を例に出す。

羽をつけてしまうと天馬と見分けがつかなくなるのだが、戦闘で命を落とした軍馬たちを悼んだ中世フォドラの人々は彼らが天国へ直接飛んで行くことを望んだらしい。軍馬たちをレリーフに刻む時、彼らの背中に羽を彫った。一方で天馬は埋葬する際にオーナーが角を折って角だけを手元に残して美しい箱に入れる。そのようにして生前の姿を偲ぶ風習があったせいか、天馬たちは角のない姿でレリーフに刻まれていた。とにかく慰霊碑のレリーフだけを見ると馬なのか天馬なのか判別出来ない。

では何故軍馬も天馬も慰霊碑に残したのが、死後の姿であったのか。このように残された遺物から当時の人々の精神や身体の営みを考察するのが認知考古学だ、というと分かってもらいやすいからだ。

ローレンツは碑文が傷んで読めなくなっている慰霊碑に狙いを定め、ガルグ=マク公文書館で取り寄せ可能な全ての軍馬と軍用天馬の登録書類と傷んだ慰霊碑を管理している修道院や教会に納められた台帳を照らし合わせた。どの慰霊碑が軍馬のものでどの慰霊碑が軍用天馬のものであったのかを丹念に調べ、その結果を論文にまとめて博士号を取得している。

社会科を教えていたベレトはローレンツの学位取得をとても喜んで論文の感想をメールで寄越した。それをきっかけにゆるやかなやりとりが2人の間で交わされるようになっている。ただし、なかなか直接会うことは叶わなかった。ローレンツはそれが自分が多忙であるからだ、と思い込んでいた。

ザナドにはセイロス教の主神である女神ソティスとその娘である大司教レアが眠っている。戦後レアが体調を崩して亡くなった時、彼女が寂しくないようにベレトは天帝の剣をレアの胸に抱かせて葬った。本当に君はそれでいいのか、と戸惑いながらも問うたセテスの顔を今でも覚えている。

ベレトがレアの弔いのためだけにフォドラ最強の武器を手放したからだ。ナバテアの民のものをナバテアの民へ返した件について今でも悔いはない。ただローレンツの論文を読んであること思い出した。

レアの亡骸を納めた棺は二重になっている。外側の棺は当時の典型的なフォドラの装飾が施されていたが内側の棺は全く違う。セテスの指示で、幾何学的な模様と当時のベレトが絶対に見たことがない物のレリーフが彫られていた。だが、現代人ならひと目見て理解する。

何百年か前に眷族の亡骸を悪用されない埋葬方法について調べた時は結局答えが出なかった。

───だがあれなら。

クロードの学年を担当した後、ベレトは更に強烈な眠気を感じるようになった。これではもう教師を続けられない。そう考えて職を辞している。

ソティスが教えてくれた寿命が近づきつつあるだけ、と分かっていたのでクパーラには行かなかった。ありがたいことに、かつてシルヴァンが贈与してくれたブレーダッドオイル株のおかげで生活費には困らない。うたた寝の合間に自分が作った街を彷徨って砂山が風に撒き散らされて消えるように独り、この世を去るのだろう。そう思っていたベレトだがローレンツのおかげで最後に答えを見つけられた。

ならば起きている間は悔いがないように動かねばならない。

ベレトが再び動き始めた頃、英雄の遺産が当時の人々からどのように認知されていたのか、を研究テーマに定めたローレンツはどうしても神経科学の専門家───特に物の見え方について詳しい専門家に協力してもらう必要があるのに見つからず、困っていた。当たり前だが彼はベレトが抱える事情など知る由もない。ローレンツが呑気に自分の研究に協力してくれそうな神経科学の専門家を知らないか、と恩師に問い合わせてきた。

教え子たちとゆるく交流しつつフォドラ各地にあるナバテアの民の痕跡を探るくらいなら、在野の研究者の行動として見逃されただろう。だがベレトはセイロス教会が聖地として封印していた墓所に入り込んでは、フォドラの民からは隠されていた内棺のレリーフがどんなものであったか確かめて回っていた。宗教警察からすれば度し難い行為だろう。

宗教警察のベレトに対する態度は事情がわからないものからすれば矛盾していた。聖地に入り込んで墓暴きをした時点で射殺されてもおかしくないのに何故か勾留している。ベレトは行動だけ見れば許し難い大罪人ではあるがそれと同時に逮捕時の抵抗ぶりから、彼が眷族である可能性が排除できないからだ。

加えて彼の唐突な眠りや深い眠り、それに半覚醒状態がナルコレプシーのようなヒトの病気なのか、弱った眷族や弱った白きものが陥る状態異常なのか宗教警察には分からない。墓暴きを阻止するためにも、衰弱死される前に保護して調べるためにも宗教警察はベレトを勾留する必要があった。

後に変わり果てたベレトを見たクロードが発した「どうして」は宗教警察に向けられていたが、ローレンツが発した「どうして」は恩師ベレトに向けられていた。フォドラ育ちかどうかの違いだろう。

「先生、どうしてそんな危険なことをしたんだ」

「天啓があった」

その天啓はローレンツの論文からもたらされた、と伝えると更に揉めそうなのでベレトは必要最低限のことしか言わなかった。

「手続きを蔑ろにするなと僕に教えてくれたのは先生ではないか!!」

「そうだな、現代社会で手続きを蔑ろにした結果がこれだ」

そう言ってベレトはガラス越しに右腕の鎖をじゃらじゃらと振った。ローレンツが苛立ちと心配のあまり震えながらとにかく何か言い返そうとしたその時、ベレトは意識を失い床に崩れ落ちた。その光景を見た捜査官がため息を吐いてタッチパネルを操作し始める。

医者らしきスタッフが現れ、ガラス越しの会話は不可能になった。老けない人だと思っていたがそんな単純化、合理化は良くなかったのかもしれない。ベレトのいる部屋から視線を外さず、ローレンツは捜査官に話しかけた。答えが得られずとも問うことが止められない。

「あなた方は僕に何をさせたい。変わった人だが世話になったんだ」

「いつもはとても無口なのです。何をしようと話さない」

「被告人の不利になるのなら僕は絶対に協力しない」

ガラスの向こうの部屋ではローレンツが医師だと思った男がベレトのバイタルを確認し、レストを掛けている。どうやら修道士のようだった。そしてレストは効き目がないらしい。あの急激な意識の喪失は状態異常ではない可能性がある。

「これは私個人の考察に過ぎませんが彼は死につつある。アポトーシス状態です」

その言葉を聞いたローレンツは捜査官を殴らず、その代わりに睨みつけた。声を荒げないでいられるだろうか。

「では治癒専門の修道士がいる施療院か病院か医療刑務所に移送すべきだ」

「その前に一体彼が何を知っているのか、何をしようとしたのか把握せねばなりません。それが把握出来なければ移送は不可能です」

このままこの部屋で誰にも会わせず死なせたいですか?と捜査官から問われ、ローレンツから尋問に協力する以外の選択肢が失われてしまった。きっとローレンツ自身も痛くもない腹を探られるだろう。

ベレトが逮捕された時、ローレンツはパルミラにおいてゴネリル家に伝わる十傑の遺産、フライクーゲルがどの様に記録されていたのかを調査していた。国を跨ぐとネット回線には色々と不具合が起きるものらしい。逮捕前の恩師から送信されていた謎の圧縮ファイルは上手く開けず、ローレンツがパルミラにいる間だけ使っていた現地のフリーメールサービスのサーバー上にずっと残っている。あれの正体も彼らは暴くのだろうか。

週に二時間程度で構わない、と提案されたのはローレンツの生活に影響が出ないように配慮したわけではない。宗教警察がローレンツに大して期待していないからだ。ガラス越しではなくベレトの入る独房に入っての会話が許されたのも、ローレンツが危害を加えられても構わない程度の存在だからだ。

「そうだ、ローレンツ。この部屋は魔法が封じられているらしいぞ。まあこんな室内でメテオを撃つ気にはならないが」

ローレンツはその身にグロスタールの小紋章を宿すので当然、魔法が使える。しかし科学の発展したこのご時世において魔法など、使えずとも生活には困らない。キャンプやBBQの時に便利な火種扱いされて終わる。

試しに燃やしてみるか、とベレトから渡されたメモ用紙に向け、ローレンツは初歩の初歩であるファイアーの呪文を唱えてみたが全く発動しない。おそらく床と天井に術式を妨害する魔法陣が書いてあるのだろう。

ベレトは鎖の音をさせながらローレンツから彼が燃やせなかったメモ用紙を受け取ると、掌の上でなんなく燃やした。黒く焦げた残り滓をふっと吹いてあたりに散らかしている。残り滓が空調の風に乗って、若草色の髪に引っ掛かったのでローレンツが摘んでゴミ箱に捨ててやった。指に煤がついてしまったので後で洗わねばならない。

「先生さすがだな」

ベレトの持つ圧倒的な力にローレンツは呆れてしまった。この様子からすると鎖もいつでも壊せるし、メテオやアグネアの矢を撃って建物を壊すことなど簡単なのだろう。出来るのに脱走しないのはローレンツが思うに、ベレトがここに居てやってもいいと考えたからだ。

「クロードとは上手くいっているか。照れ屋だが親切だろう。建物の構造と視線誘導はいいテーマだな。論文を読むのが楽しみだ」

そしてベレトがここに居てやってもいい、と思っているのは眠りにつく時間が段々と伸びているからだ。

「あれは照れ屋という表現を使って良いものか僕には分からない。ちょっとしたことですぐのぼせる。のぼせが症状の病気だってあるのだから病院で検査を受けるべきだ」

ローレンツが少し頬を染め伏し目がちにそうこぼすのを聞いて、ベレトは目の前の泡が弾け飛んだような気持ちになった。ベレトは自分にまとわりつく眠気を泡のようだと感じている。泡が弾け飛んでくれれば頭が動く。ローレンツやクロードの言葉を聞くと泡が弾け飛ぶことが多い。

一方で宗教警察の捜査官たちの言葉は泡となってベレトにまとわり続け、意識を深く───深く沈めていく。おそらく親近感の違いなのだろう。ベレトは不貞寝するくらい設立がショックだった宗教警察に捕らえられ、疑似的な死である眠りにどうしようもなく包まれ、確認したいことやりたいことは全て中途半端というやるせない状況にある。それでもベレトはずれた、としか言いようのない相手に恋をしたクロードに同情してしまった。畳む

#完売本 #クロロレ #flow #現パロ

フォドラの殆どの地域において野生の飛竜は十八世紀頃に絶滅している。現在使役動物としてフォドラで使用されている飛竜はダグザ原産の品種で、牧場で繁殖させたものだ。パルミラとの国境近くにあるクパーラ居留地にはまだ野生の群れが残っているが、数が減り中世のように気軽な使役動物には出来ない。

絶滅させないように全ての個体に認識番号が与えられ、保護区で政府と学者たちに守られている。死因がなんであれ亡骸が見つかれば解剖され剥製にされる状態だ。それが現代の弔いだとしたら、遠い未来の人々は現代人の精神の営みをどう感じるのだろうか。

埋葬の仕方やその時に施された装飾などは当時の人々の精神を分かりやすく教えてくれる。ローレンツは学部生たちに向けて認知考古学の説明をする際、フォドラ各地に残っている軍馬の慰霊碑を例に出す。

羽をつけてしまうと天馬と見分けがつかなくなるのだが、戦闘で命を落とした軍馬たちを悼んだ中世フォドラの人々は彼らが天国へ直接飛んで行くことを望んだらしい。軍馬たちをレリーフに刻む時、彼らの背中に羽を彫った。一方で天馬は埋葬する際にオーナーが角を折って角だけを手元に残して美しい箱に入れる。そのようにして生前の姿を偲ぶ風習があったせいか、天馬たちは角のない姿でレリーフに刻まれていた。とにかく慰霊碑のレリーフだけを見ると馬なのか天馬なのか判別出来ない。

では何故軍馬も天馬も慰霊碑に残したのが、死後の姿であったのか。このように残された遺物から当時の人々の精神や身体の営みを考察するのが認知考古学だ、というと分かってもらいやすいからだ。

ローレンツは碑文が傷んで読めなくなっている慰霊碑に狙いを定め、ガルグ=マク公文書館で取り寄せ可能な全ての軍馬と軍用天馬の登録書類と傷んだ慰霊碑を管理している修道院や教会に納められた台帳を照らし合わせた。どの慰霊碑が軍馬のものでどの慰霊碑が軍用天馬のものであったのかを丹念に調べ、その結果を論文にまとめて博士号を取得している。

社会科を教えていたベレトはローレンツの学位取得をとても喜んで論文の感想をメールで寄越した。それをきっかけにゆるやかなやりとりが2人の間で交わされるようになっている。ただし、なかなか直接会うことは叶わなかった。ローレンツはそれが自分が多忙であるからだ、と思い込んでいた。

ザナドにはセイロス教の主神である女神ソティスとその娘である大司教レアが眠っている。戦後レアが体調を崩して亡くなった時、彼女が寂しくないようにベレトは天帝の剣をレアの胸に抱かせて葬った。本当に君はそれでいいのか、と戸惑いながらも問うたセテスの顔を今でも覚えている。

ベレトがレアの弔いのためだけにフォドラ最強の武器を手放したからだ。ナバテアの民のものをナバテアの民へ返した件について今でも悔いはない。ただローレンツの論文を読んであること思い出した。

レアの亡骸を納めた棺は二重になっている。外側の棺は当時の典型的なフォドラの装飾が施されていたが内側の棺は全く違う。セテスの指示で、幾何学的な模様と当時のベレトが絶対に見たことがない物のレリーフが彫られていた。だが、現代人ならひと目見て理解する。

何百年か前に眷族の亡骸を悪用されない埋葬方法について調べた時は結局答えが出なかった。

───だがあれなら。

クロードの学年を担当した後、ベレトは更に強烈な眠気を感じるようになった。これではもう教師を続けられない。そう考えて職を辞している。

ソティスが教えてくれた寿命が近づきつつあるだけ、と分かっていたのでクパーラには行かなかった。ありがたいことに、かつてシルヴァンが贈与してくれたブレーダッドオイル株のおかげで生活費には困らない。うたた寝の合間に自分が作った街を彷徨って砂山が風に撒き散らされて消えるように独り、この世を去るのだろう。そう思っていたベレトだがローレンツのおかげで最後に答えを見つけられた。

ならば起きている間は悔いがないように動かねばならない。

ベレトが再び動き始めた頃、英雄の遺産が当時の人々からどのように認知されていたのか、を研究テーマに定めたローレンツはどうしても神経科学の専門家───特に物の見え方について詳しい専門家に協力してもらう必要があるのに見つからず、困っていた。当たり前だが彼はベレトが抱える事情など知る由もない。ローレンツが呑気に自分の研究に協力してくれそうな神経科学の専門家を知らないか、と恩師に問い合わせてきた。

教え子たちとゆるく交流しつつフォドラ各地にあるナバテアの民の痕跡を探るくらいなら、在野の研究者の行動として見逃されただろう。だがベレトはセイロス教会が聖地として封印していた墓所に入り込んでは、フォドラの民からは隠されていた内棺のレリーフがどんなものであったか確かめて回っていた。宗教警察からすれば度し難い行為だろう。

宗教警察のベレトに対する態度は事情がわからないものからすれば矛盾していた。聖地に入り込んで墓暴きをした時点で射殺されてもおかしくないのに何故か勾留している。ベレトは行動だけ見れば許し難い大罪人ではあるがそれと同時に逮捕時の抵抗ぶりから、彼が眷族である可能性が排除できないからだ。

加えて彼の唐突な眠りや深い眠り、それに半覚醒状態がナルコレプシーのようなヒトの病気なのか、弱った眷族や弱った白きものが陥る状態異常なのか宗教警察には分からない。墓暴きを阻止するためにも、衰弱死される前に保護して調べるためにも宗教警察はベレトを勾留する必要があった。

後に変わり果てたベレトを見たクロードが発した「どうして」は宗教警察に向けられていたが、ローレンツが発した「どうして」は恩師ベレトに向けられていた。フォドラ育ちかどうかの違いだろう。

「先生、どうしてそんな危険なことをしたんだ」

「天啓があった」

その天啓はローレンツの論文からもたらされた、と伝えると更に揉めそうなのでベレトは必要最低限のことしか言わなかった。

「手続きを蔑ろにするなと僕に教えてくれたのは先生ではないか!!」

「そうだな、現代社会で手続きを蔑ろにした結果がこれだ」

そう言ってベレトはガラス越しに右腕の鎖をじゃらじゃらと振った。ローレンツが苛立ちと心配のあまり震えながらとにかく何か言い返そうとしたその時、ベレトは意識を失い床に崩れ落ちた。その光景を見た捜査官がため息を吐いてタッチパネルを操作し始める。

医者らしきスタッフが現れ、ガラス越しの会話は不可能になった。老けない人だと思っていたがそんな単純化、合理化は良くなかったのかもしれない。ベレトのいる部屋から視線を外さず、ローレンツは捜査官に話しかけた。答えが得られずとも問うことが止められない。

「あなた方は僕に何をさせたい。変わった人だが世話になったんだ」

「いつもはとても無口なのです。何をしようと話さない」

「被告人の不利になるのなら僕は絶対に協力しない」

ガラスの向こうの部屋ではローレンツが医師だと思った男がベレトのバイタルを確認し、レストを掛けている。どうやら修道士のようだった。そしてレストは効き目がないらしい。あの急激な意識の喪失は状態異常ではない可能性がある。

「これは私個人の考察に過ぎませんが彼は死につつある。アポトーシス状態です」

その言葉を聞いたローレンツは捜査官を殴らず、その代わりに睨みつけた。声を荒げないでいられるだろうか。

「では治癒専門の修道士がいる施療院か病院か医療刑務所に移送すべきだ」

「その前に一体彼が何を知っているのか、何をしようとしたのか把握せねばなりません。それが把握出来なければ移送は不可能です」

このままこの部屋で誰にも会わせず死なせたいですか?と捜査官から問われ、ローレンツから尋問に協力する以外の選択肢が失われてしまった。きっとローレンツ自身も痛くもない腹を探られるだろう。

ベレトが逮捕された時、ローレンツはパルミラにおいてゴネリル家に伝わる十傑の遺産、フライクーゲルがどの様に記録されていたのかを調査していた。国を跨ぐとネット回線には色々と不具合が起きるものらしい。逮捕前の恩師から送信されていた謎の圧縮ファイルは上手く開けず、ローレンツがパルミラにいる間だけ使っていた現地のフリーメールサービスのサーバー上にずっと残っている。あれの正体も彼らは暴くのだろうか。

週に二時間程度で構わない、と提案されたのはローレンツの生活に影響が出ないように配慮したわけではない。宗教警察がローレンツに大して期待していないからだ。ガラス越しではなくベレトの入る独房に入っての会話が許されたのも、ローレンツが危害を加えられても構わない程度の存在だからだ。

「そうだ、ローレンツ。この部屋は魔法が封じられているらしいぞ。まあこんな室内でメテオを撃つ気にはならないが」

ローレンツはその身にグロスタールの小紋章を宿すので当然、魔法が使える。しかし科学の発展したこのご時世において魔法など、使えずとも生活には困らない。キャンプやBBQの時に便利な火種扱いされて終わる。

試しに燃やしてみるか、とベレトから渡されたメモ用紙に向け、ローレンツは初歩の初歩であるファイアーの呪文を唱えてみたが全く発動しない。おそらく床と天井に術式を妨害する魔法陣が書いてあるのだろう。

ベレトは鎖の音をさせながらローレンツから彼が燃やせなかったメモ用紙を受け取ると、掌の上でなんなく燃やした。黒く焦げた残り滓をふっと吹いてあたりに散らかしている。残り滓が空調の風に乗って、若草色の髪に引っ掛かったのでローレンツが摘んでゴミ箱に捨ててやった。指に煤がついてしまったので後で洗わねばならない。

「先生さすがだな」

ベレトの持つ圧倒的な力にローレンツは呆れてしまった。この様子からすると鎖もいつでも壊せるし、メテオやアグネアの矢を撃って建物を壊すことなど簡単なのだろう。出来るのに脱走しないのはローレンツが思うに、ベレトがここに居てやってもいいと考えたからだ。

「クロードとは上手くいっているか。照れ屋だが親切だろう。建物の構造と視線誘導はいいテーマだな。論文を読むのが楽しみだ」

そしてベレトがここに居てやってもいい、と思っているのは眠りにつく時間が段々と伸びているからだ。

「あれは照れ屋という表現を使って良いものか僕には分からない。ちょっとしたことですぐのぼせる。のぼせが症状の病気だってあるのだから病院で検査を受けるべきだ」

ローレンツが少し頬を染め伏し目がちにそうこぼすのを聞いて、ベレトは目の前の泡が弾け飛んだような気持ちになった。ベレトは自分にまとわりつく眠気を泡のようだと感じている。泡が弾け飛んでくれれば頭が動く。ローレンツやクロードの言葉を聞くと泡が弾け飛ぶことが多い。

一方で宗教警察の捜査官たちの言葉は泡となってベレトにまとわり続け、意識を深く───深く沈めていく。おそらく親近感の違いなのだろう。ベレトは不貞寝するくらい設立がショックだった宗教警察に捕らえられ、疑似的な死である眠りにどうしようもなく包まれ、確認したいことやりたいことは全て中途半端というやるせない状況にある。それでもベレトはずれた、としか言いようのない相手に恋をしたクロードに同情してしまった。畳む

「flow」第2部 4.人の起源は空か地面か

#完売本 #クロロレ #flow #現パロ

聖地ザナドには封印され調査されていない洞窟がいくつもある。考古学上の発見が見込まれているため学者たちは発掘調査を長年熱望していた。しかしセイロス教の教義に反する、とのことで許可がおりない。クロードが希望している視覚の共有におけるヒト-ヒト間の人体実験と同じく発掘調査の実現は難しいだろう。

ヒューベルトの専攻はフォドラの先史時代、後期旧石器時代だ。先史時代とは文字の利用が始まる前、文献が存在しない時代のことを指す。後期旧石器時代、鋸や銛、そして針と繊維の利用が開始されていたがまだ人々は洞窟に住んでいた。セイロス教成立前夜以前の歴史が認識できない、善良なセイロス教徒たちが考えるより人間の歴史は遥かに長い。旧人類であるアガルタ人のものを含めると更に長くなるだろう。

善良ならざるヒューベルトがとある洞窟へ忍び込んだ際にへその緒で狩人と繋がる女神の壁画を目視した、とベレトに語っていたそうだ。旧石器時代の芸術活動はどの文化圏でも似通っていることからおそらく出産する女神像なども出土するだろう。ただし調査隊によって正しく発掘されれば、の話だ。

ヒューベルトは医者一族の出でありながら考古学の道へ進んだ自称、一族の黒い羊だ。元々はリンハルトの友人でクロードはアンヴァルへ移動する彼の送別会でヒューベルトを紹介された。リンハルトは他人から見た自分像というものに全く頓着しない。振る舞いも自由人そのもので好奇心のままに友人を作る。ヒューベルトがベストラ家のものなので彼らが友人同士だ、と知るとゆるく歴史に興味があるものは皆、そこを突いて弄った。しかしリンハルトの深緑色の瞳に見つめられて「だから何?」と言われてしまえばそこでその話題は終了する。

中世フォドラ史の専門家であるローレンツに言わせればリンハルトの振る舞いこそがヘヴリング家の真骨頂らしい。判断を他人に委ねず自らが決める。ヘヴリング家の決断力、エーギル家の誠実さ、ベルグリーズ家の情熱、ヴァーリ家の慎重さ、アールノルト家の冷静さ、ヌーヴェル家の粘り強さは常にフォドラを導いてきた。

「リンハルトは単に無頓着なだけだろう」

「では彼の無頓着さに感謝したまえ。クロード、君は認めないだろうがリンハルトくんがガルグ=マクにいればあの実験は妨害されなかったはずだ」

流石の彼らもヘヴリング家のものが注目している実験で妨害工作など出来なかっただろう。もしかして、だから彼はアンヴァルへ行くことになったのかもしれない。

「俺が目の前にいるのにその場にいない男を褒めないでくれ」

ローレンツは情けないお願いをするクロードを無視してホワイトアスパラガスのビネグレットソースがけを口に入れた。クロードとローレンツはガルグ=マク中央駅のレストランで食事をしている。コナン塔へ立ち入り調査に行くローレンツの見送りのついでに、というわけだ。

「戻ったらヒューベルトくんと一緒にフェルディナントくんへのちょっとした贈り物を買いに行く約束をしていてね」

「俺が目の前にいるのに他の男と出かける話をしないでくれ。他の男に贈り物をする話もしないでくれ」

ローレンツはクロードの嘆きには耳を貸さず白ワインをに口を付けた。この後来るパイクのグリルに合わせて注文したものだ。

「彼はまたブログが炎上したのだ。クロードはフェルディナントくんを励ましたいとは思わないのかね?」

フェルディナントはローレンツの親友だ。大学ではなく乗馬クラブで仲良くなった。国立大学はとにかく学生数が多いので、そうでもなければ知り合う機会はなかっただろう。本業は社会学を研究する大学院生で彼のブログは最初、紅茶や馬術しか扱っていなかった。しかし社会時評を扱い始めてからはコメント欄で購読者同士がずっと喧嘩しているようなブログになっている。

「フェルディナントがブログで言ってることって全部データに基づいてるのにな……あいつの逆張りをしたいだけのやつが多すぎる。広告収入が入るようにすればいいのに。あれだけブログが燃えたら働かずに済むだろう」

「デザインの崩れが許せないそうだよ」

だがこんな享楽的なご時世で、彼の高潔さが得難いのはクロードにも分かっている。分かっていてなお揶揄いたくなるのがフェルディナントの個性だった。

「あいつの真面目さは貴重だ。あとこのホワイトアスパラガス美味いな。かかってるソースもいい」

これは故郷の名物でね、とワインに頬を染めて機嫌よく笑うローレンツは本当に幸せそうだった。懐かしい好物を食べたからではない。

コナン塔は十二世紀に十傑の遺産である破裂の槍が暴走した現場で、彼が立ち入り調査を熱望していたところだ。七十五年ほど前に一度セイロス教会とその頃設立されたばかりの宗教警察から立ち入り調査の許可が出たが、学者たちが内部に滞在できたのは二時間だけだったという。

今回ようやくまともな許可が出たのでローレンツは本当に喜んでいる。水を差すのも程々にして発車時刻までの残り時間、クロードは二人きりの食事を楽しむことにした。

食事を終えてホームへ向かうと二十分前にも関わらず既にファーガス方面行きの特急が何本も停車して乗客を待っていた。ガルグ=マク始発の特急は出発に遅れが出ないので人気がある。これがアンヴァル中央駅発だと出発時刻までに乗る特急がガルグ=マク中央駅に到着していないことが多い。

ローレンツが乗るのはガラテア行きだ。機材はすでに現地に送ってあるものの一週間分の荷物が入ったトランクはなかなか重い。ローレンツがスマートフォンで自分の座席を確認出来るようクロードはトランクを運んでやった。

「何号車だ?荷物置き場に入れてやるよ」

「八号車だ」

八号車は二階建てだった。背の高いローレンツは普通に歩くだけでも天井に気をつけなければならない。クロードは車両の一階部分に作り付けてある荷物置き場にローレンツのトランクを入れてやった。博士論文執筆の際にフォドラ中を共に旅したローレンツの相棒は各地のステッカーだらけで地の紫色が殆ど見えない。その中にクロードは比較的新しいパルミラのステッカーを見つけて息を詰まらせた。自分がまだ帰ることのできない故郷の地にローレンツは行ったことがある、と思うと様々な感情が込み上げてくる。

「なんだ、もう乗った方が良くないか?」

クロードはローレンツと離れがたいのに遠ざけたくて早めに乗車するように促した。

「乗ってしまえば降りるまでは連結部分でしか背伸びが出来ないからね。ギリギリまで外にいるさ」

そう言うとローレンツはおどけて背伸びをした。日頃あまり意識して冗談を言わない彼がクロードを笑わせるためにわざとふざけている。そう思った瞬間にクロードは自分の鼓動が速くなったのを自覚した。

「手足が長いのも大変だな」

「君だって別に小柄ではないだろう」

そう言うと彼は長い腕でクロードを抱きしめ耳元に口を寄せた。先ほどのワインで温まったのかローレンツは赤く頬を染めている。彼の言葉を聞いたクロードは微笑みを浮かべて小さく頷いたが、ベレトからの伝言はなかなか骨が折れるものだった。

───

コナン塔の立ち入り調査は複数回に分けて行われることになった。貴重な史跡を何一つ傷つけないために初回は徹底的な現状把握と計測が行われ、全てが綿密に記録される。ローレンツ自身もグロスタールの紋章をその身に宿しテュルソスの杖を素手で触れる、と現地のスタッフたちに話すと皆大喜びでローレンツの話を聞きたがった。

自宅で英雄の遺産を保管する場合はまず地元警察に届けを出す。すると、警察からそれぞれの遺産の特性に従った保管法を指導されるのでそれに従う。火災保険等、損害保険の契約に影響が出て何かと厄介だ。紋章を受け継いだ家族が亡くなり後継者がいない、となると大体地元の博物館もしくは軍に預けてしまう。預けてしまった場合は手入れをする際に呼び出される。

グロスタール家の場合はローレンツの祖父がテュルソスの杖を管理していたが、老いて管理が難しくなると博物館に預けていた。その後ローレンツが検査で紋章を宿していることがわかると子供ではあったが手伝うように要請された。

そうして博物館に通ううちにローレンツは魔道と歴史に興味を持つようになり、後者の専門家となることを選んだ。ベレトには高校時代どちらの面でもとても世話になったので深いつながりを感じる。最終日の打ち上げの際、皆で気分よく飲みながら子供時代の話を現地のスタッフたちにしていると何故かクロードの姿がローレンツの脳裏に浮かんだ。

そう言えばクロードはどうしてガルグ=マクで神経科学を研究しているのだろう。パルミラにもいい大学や研究機関があるのに。そのパルミラにもずっと帰っていないようでローレンツのトランクに貼ってあったパルミラのステッカーを見て、表情が一瞬曇っていた。彼から話してもらうのを待つつもりだが知らないことが沢山ある。戻ったら聞きたいことが沢山ある。

ローレンツはスマートフォンのアラームをセットするついでに電話帳アプリをタップした。出てもらえなくても構わない。自分の名が着信履歴に残っているのをクロードに見てもらえればそれで構わない。もしかけ直してきてくれたら明日中に帰れることになった、と直接伝えよう。

コナン塔での作業が続くローレンツはクロードの職場へ顔を出せなくなった。コナン塔の件に関してもいずれクロードはローレンツに協力することになるのだが見限られたのか、などと言われ職場では格好のゴシップネタになっている。コナン塔への立ち入り調査についてローレンツから直接聞いている癖に面白さを優先する同僚たちが少しだけ腹立たしい。

ローレンツのついでにクロードに話しかけてきたものは自然とクロードから距離を取るようになった。そのうち半分は華やかなローレンツ目当てだが、残りの半分はクロードとローレンツの二人を見張るために近寄ってきたのだろう。

そう言った微妙な人間関係を知ってか知らずか、立ち入り調査を終えたローレンツが久しぶりにクロードの職場へ現れた。ご丁寧に相棒のトランク持参でアポも取っていない。大荷物を抱えてアポなしの来客など迷惑でしかないはずだが、この日この時間まで残っていた女性職員は癒しを求めていた。モニター越しに頬を染め今日戻ると知らないクロードを驚かせたくて、と語るローレンツを見た彼女はすぐにクロードのところへ通した。

相手がパルミラ人なのが本当にもったいない───そう考えているのが丸わかりな女性職員がドアを閉めた途端、クロードはローレンツの耳元で準備は済んだと小さく呟いた。彼女を誤魔化すためとは言え、久しぶりに会えたことは嬉しい。

ローレンツはトランクを監視カメラの死角になる場所で開け、土産物の入った袋を取り出すと空いた空間にクロードが廃棄物置き場から拾って直した機材を入れた。廃棄済みなのでセキュリティトラッカーはもう付いていないが早く敷地内から出たい。足早に去る二人を見ても皆早く二人きりになりたいのだな、と思うだろう。

クロードはアプリでタクシーを呼ぶ時に座席にトランクが持ち込める山高帽の様な形をした新型車を頼んだ。ローレンツとクロードの間に紫色の巨大なトランクが置いてある。ガタガタと揺れるトランクが倒れない様にローレンツがトランクの持ち手を握っているとそっと褐色の手が上に重ねられた。

「真っ先に俺のところに来るとは思わなかった」

「だがガルグ=マクに戻ったらすぐに会いに行くと約束しただろう?」

ローレンツは不思議そうな顔をしてクロードを見つめた。ローレンツの情熱はどこからくるのだろうとクロードは不思議に思う。パルミラからフォドラに逃され根無し草となったクロードに対し、ローレンツはどんなに息苦しさを感じようとフォドラから逃げるつもりが全くない。そんな立場の違いから来るのだろうか。

長時間の移動で疲れたのかローレンツはそのまま眠ってしまった。タクシーの窓に寄りかかる安らかな彼の寝顔にネオンサインや街灯の明かりがちらついている。白い肌の上を通り過ぎる光と影をクロードがじっと見ているうちにタクシーはローレンツのマンションに到着した。彼のマンションはセキュリティがしっかりしている。将来的にテュルソスの杖を手元に置くことも考えて選んだ物件だからだ。

ああ、疲れたとこぼしながらローレンツが部屋の鍵を開け、クロードの部屋に上がった時とは違って土足で中に入っていく。リビングのコンソールを弄って留守中の来客をチェックしたが、どうやら宅配便くらいしか来ていないらしい。荷解きのためにトランクを開けて実験用の機材を取り出した。

「分かってはいたが洗濯は一回では済まないな…」

「お前の洋服デカいもんな。布地の量が違う」

「仕方ないだろう。僕は手足が長いのだ。早く片付けて買ってきたウイスキーで一杯やりたい」

「ああこれは確かに美味そうだ」

「試飲してきたぞ。いい味だった」

雑談しながら二人で実験については語らず、実験の準備をしていく。クロードの目指す視覚の共有は対象の体の動きを魔法で操り、詠唱させないサイレスがベースとなっている。視神経と脳のどの部位を操れば視覚が共有できるのか正確な部位を突き止めたのが科学だ。クロードは魔道にもたれかかって遥か遠くを見渡す鳥の眼を得た。

「クロード、こら、どこを見ているのだ?」

クロードは腕の中にいるローレンツの左目に唇を寄せ大袈裟な音を立てた。

では彼は封鎖された洞窟の最深部までは辿り着けたのか。事前の打ち合わせでは失敗した時は右目、という事になっていた。

聖地ザナドには住居跡だけではなく、いくつか洞窟がある。今回クロードが中を検める洞窟は女神が人々に狩りの獲物を与えるための儀式を行なった聖域である、という理由でセイロス教会によって封印されていた。しかし野生動物の出入りは止められない。

鳥類は夜行性の梟以外皆鳥目だと思われがちだが、フォドラには洞窟で営巣する夜行性の鷹の一種がいる。妨害さえされなければ鳥類での視覚共有実験に成功していたはずのクロードはベレトに言われた通り、鳥の眼を使って頼まれた探し物をしていた。

「近頃はお互い研究で忙しい身だ。こんな機会、中々ないのだから集中したまえよ」

ローレンツはベッドの上でクロードに抱きしめられながら次の動きを待っていた。ローレンツの寝室に盗聴器は三個仕掛けられている。きっと録音もされていることだろう。だが、こちらが彼らの監視に気がついている、と知られてはならないのでそのままにしてある。

何かあったのかクロードが両手でローレンツのシャツのボタンを乱暴にいじり始めた。

「こら、待ってくれ!シャツが破けるから、僕が」

慌ててローレンツがシャツのボタンを外して白い肌を晒すと胸元に褐色の指で何かを図を描き始めた。事前に小さな蛍光ペンを渡していたはずなのだが、シャツのボタンを外そうとした時にクロードが取り落としてしまったらしい。目にしたものが余程印象的だったのか、やがて何かの図の形に唇を落とし始める。

ローレンツのあげた声が演技なのかどうかは監視する側にわかるまい。完全に見たものの記憶が定着したのかクロードの動きは次第に落ち着きを取り戻していった。

「荒っぽくてすまなかった」

まだ自分の視覚が戻ってこないクロードは一言だけ呟いて、黙りこくっている。先にシャワーを浴びてくる、と言って浴室に入ったローレンツは自分の身体に記されたものを見て絶句した。これは迂闊に口に出せない。

聖地の中で天国の女王を探せ、とベレトに言われていたのでローレンツもクロードも何かの星座だと予想はしていた。だが、ローレンツの体にはおおくま座が───天体望遠鏡がなければ発見されなかった連星も含めてきちんとクロードの唇によって記されている。

セイロス教の主神、女神ソティスの象徴であるシリウスはフォドラの人々にとって最も重要な星だ。シリウスは主神の象徴にして唯一無二とされている。だが、十九世紀に入って精度の良い天体望遠鏡が作られるとシリウスは連星である、と判明した。

しかしあの洞窟で儀式が行われていたのは教会の主張する歴史に基づいてたとしても千年以上前の筈だし実際にはもっと古い可能性が極めて高い。クロードが鳥の眼を借りて目視した星座の絵がヒューベルトが見た洞窟画と同じ時期、旧石器時代の物とすれば一万年近く前のものになる。

セイロス教はいったい何を隠してきたのだろうか。何もかも信じられない中、クロードの肌の熱さだけがローレンツにとって確実なものだった。畳む

#完売本 #クロロレ #flow #現パロ

聖地ザナドには封印され調査されていない洞窟がいくつもある。考古学上の発見が見込まれているため学者たちは発掘調査を長年熱望していた。しかしセイロス教の教義に反する、とのことで許可がおりない。クロードが希望している視覚の共有におけるヒト-ヒト間の人体実験と同じく発掘調査の実現は難しいだろう。

ヒューベルトの専攻はフォドラの先史時代、後期旧石器時代だ。先史時代とは文字の利用が始まる前、文献が存在しない時代のことを指す。後期旧石器時代、鋸や銛、そして針と繊維の利用が開始されていたがまだ人々は洞窟に住んでいた。セイロス教成立前夜以前の歴史が認識できない、善良なセイロス教徒たちが考えるより人間の歴史は遥かに長い。旧人類であるアガルタ人のものを含めると更に長くなるだろう。

善良ならざるヒューベルトがとある洞窟へ忍び込んだ際にへその緒で狩人と繋がる女神の壁画を目視した、とベレトに語っていたそうだ。旧石器時代の芸術活動はどの文化圏でも似通っていることからおそらく出産する女神像なども出土するだろう。ただし調査隊によって正しく発掘されれば、の話だ。

ヒューベルトは医者一族の出でありながら考古学の道へ進んだ自称、一族の黒い羊だ。元々はリンハルトの友人でクロードはアンヴァルへ移動する彼の送別会でヒューベルトを紹介された。リンハルトは他人から見た自分像というものに全く頓着しない。振る舞いも自由人そのもので好奇心のままに友人を作る。ヒューベルトがベストラ家のものなので彼らが友人同士だ、と知るとゆるく歴史に興味があるものは皆、そこを突いて弄った。しかしリンハルトの深緑色の瞳に見つめられて「だから何?」と言われてしまえばそこでその話題は終了する。

中世フォドラ史の専門家であるローレンツに言わせればリンハルトの振る舞いこそがヘヴリング家の真骨頂らしい。判断を他人に委ねず自らが決める。ヘヴリング家の決断力、エーギル家の誠実さ、ベルグリーズ家の情熱、ヴァーリ家の慎重さ、アールノルト家の冷静さ、ヌーヴェル家の粘り強さは常にフォドラを導いてきた。

「リンハルトは単に無頓着なだけだろう」

「では彼の無頓着さに感謝したまえ。クロード、君は認めないだろうがリンハルトくんがガルグ=マクにいればあの実験は妨害されなかったはずだ」

流石の彼らもヘヴリング家のものが注目している実験で妨害工作など出来なかっただろう。もしかして、だから彼はアンヴァルへ行くことになったのかもしれない。

「俺が目の前にいるのにその場にいない男を褒めないでくれ」

ローレンツは情けないお願いをするクロードを無視してホワイトアスパラガスのビネグレットソースがけを口に入れた。クロードとローレンツはガルグ=マク中央駅のレストランで食事をしている。コナン塔へ立ち入り調査に行くローレンツの見送りのついでに、というわけだ。

「戻ったらヒューベルトくんと一緒にフェルディナントくんへのちょっとした贈り物を買いに行く約束をしていてね」

「俺が目の前にいるのに他の男と出かける話をしないでくれ。他の男に贈り物をする話もしないでくれ」

ローレンツはクロードの嘆きには耳を貸さず白ワインをに口を付けた。この後来るパイクのグリルに合わせて注文したものだ。

「彼はまたブログが炎上したのだ。クロードはフェルディナントくんを励ましたいとは思わないのかね?」

フェルディナントはローレンツの親友だ。大学ではなく乗馬クラブで仲良くなった。国立大学はとにかく学生数が多いので、そうでもなければ知り合う機会はなかっただろう。本業は社会学を研究する大学院生で彼のブログは最初、紅茶や馬術しか扱っていなかった。しかし社会時評を扱い始めてからはコメント欄で購読者同士がずっと喧嘩しているようなブログになっている。

「フェルディナントがブログで言ってることって全部データに基づいてるのにな……あいつの逆張りをしたいだけのやつが多すぎる。広告収入が入るようにすればいいのに。あれだけブログが燃えたら働かずに済むだろう」

「デザインの崩れが許せないそうだよ」

だがこんな享楽的なご時世で、彼の高潔さが得難いのはクロードにも分かっている。分かっていてなお揶揄いたくなるのがフェルディナントの個性だった。

「あいつの真面目さは貴重だ。あとこのホワイトアスパラガス美味いな。かかってるソースもいい」

これは故郷の名物でね、とワインに頬を染めて機嫌よく笑うローレンツは本当に幸せそうだった。懐かしい好物を食べたからではない。

コナン塔は十二世紀に十傑の遺産である破裂の槍が暴走した現場で、彼が立ち入り調査を熱望していたところだ。七十五年ほど前に一度セイロス教会とその頃設立されたばかりの宗教警察から立ち入り調査の許可が出たが、学者たちが内部に滞在できたのは二時間だけだったという。

今回ようやくまともな許可が出たのでローレンツは本当に喜んでいる。水を差すのも程々にして発車時刻までの残り時間、クロードは二人きりの食事を楽しむことにした。

食事を終えてホームへ向かうと二十分前にも関わらず既にファーガス方面行きの特急が何本も停車して乗客を待っていた。ガルグ=マク始発の特急は出発に遅れが出ないので人気がある。これがアンヴァル中央駅発だと出発時刻までに乗る特急がガルグ=マク中央駅に到着していないことが多い。

ローレンツが乗るのはガラテア行きだ。機材はすでに現地に送ってあるものの一週間分の荷物が入ったトランクはなかなか重い。ローレンツがスマートフォンで自分の座席を確認出来るようクロードはトランクを運んでやった。

「何号車だ?荷物置き場に入れてやるよ」

「八号車だ」

八号車は二階建てだった。背の高いローレンツは普通に歩くだけでも天井に気をつけなければならない。クロードは車両の一階部分に作り付けてある荷物置き場にローレンツのトランクを入れてやった。博士論文執筆の際にフォドラ中を共に旅したローレンツの相棒は各地のステッカーだらけで地の紫色が殆ど見えない。その中にクロードは比較的新しいパルミラのステッカーを見つけて息を詰まらせた。自分がまだ帰ることのできない故郷の地にローレンツは行ったことがある、と思うと様々な感情が込み上げてくる。

「なんだ、もう乗った方が良くないか?」

クロードはローレンツと離れがたいのに遠ざけたくて早めに乗車するように促した。

「乗ってしまえば降りるまでは連結部分でしか背伸びが出来ないからね。ギリギリまで外にいるさ」

そう言うとローレンツはおどけて背伸びをした。日頃あまり意識して冗談を言わない彼がクロードを笑わせるためにわざとふざけている。そう思った瞬間にクロードは自分の鼓動が速くなったのを自覚した。

「手足が長いのも大変だな」

「君だって別に小柄ではないだろう」

そう言うと彼は長い腕でクロードを抱きしめ耳元に口を寄せた。先ほどのワインで温まったのかローレンツは赤く頬を染めている。彼の言葉を聞いたクロードは微笑みを浮かべて小さく頷いたが、ベレトからの伝言はなかなか骨が折れるものだった。

───

コナン塔の立ち入り調査は複数回に分けて行われることになった。貴重な史跡を何一つ傷つけないために初回は徹底的な現状把握と計測が行われ、全てが綿密に記録される。ローレンツ自身もグロスタールの紋章をその身に宿しテュルソスの杖を素手で触れる、と現地のスタッフたちに話すと皆大喜びでローレンツの話を聞きたがった。

自宅で英雄の遺産を保管する場合はまず地元警察に届けを出す。すると、警察からそれぞれの遺産の特性に従った保管法を指導されるのでそれに従う。火災保険等、損害保険の契約に影響が出て何かと厄介だ。紋章を受け継いだ家族が亡くなり後継者がいない、となると大体地元の博物館もしくは軍に預けてしまう。預けてしまった場合は手入れをする際に呼び出される。

グロスタール家の場合はローレンツの祖父がテュルソスの杖を管理していたが、老いて管理が難しくなると博物館に預けていた。その後ローレンツが検査で紋章を宿していることがわかると子供ではあったが手伝うように要請された。

そうして博物館に通ううちにローレンツは魔道と歴史に興味を持つようになり、後者の専門家となることを選んだ。ベレトには高校時代どちらの面でもとても世話になったので深いつながりを感じる。最終日の打ち上げの際、皆で気分よく飲みながら子供時代の話を現地のスタッフたちにしていると何故かクロードの姿がローレンツの脳裏に浮かんだ。

そう言えばクロードはどうしてガルグ=マクで神経科学を研究しているのだろう。パルミラにもいい大学や研究機関があるのに。そのパルミラにもずっと帰っていないようでローレンツのトランクに貼ってあったパルミラのステッカーを見て、表情が一瞬曇っていた。彼から話してもらうのを待つつもりだが知らないことが沢山ある。戻ったら聞きたいことが沢山ある。

ローレンツはスマートフォンのアラームをセットするついでに電話帳アプリをタップした。出てもらえなくても構わない。自分の名が着信履歴に残っているのをクロードに見てもらえればそれで構わない。もしかけ直してきてくれたら明日中に帰れることになった、と直接伝えよう。

コナン塔での作業が続くローレンツはクロードの職場へ顔を出せなくなった。コナン塔の件に関してもいずれクロードはローレンツに協力することになるのだが見限られたのか、などと言われ職場では格好のゴシップネタになっている。コナン塔への立ち入り調査についてローレンツから直接聞いている癖に面白さを優先する同僚たちが少しだけ腹立たしい。

ローレンツのついでにクロードに話しかけてきたものは自然とクロードから距離を取るようになった。そのうち半分は華やかなローレンツ目当てだが、残りの半分はクロードとローレンツの二人を見張るために近寄ってきたのだろう。

そう言った微妙な人間関係を知ってか知らずか、立ち入り調査を終えたローレンツが久しぶりにクロードの職場へ現れた。ご丁寧に相棒のトランク持参でアポも取っていない。大荷物を抱えてアポなしの来客など迷惑でしかないはずだが、この日この時間まで残っていた女性職員は癒しを求めていた。モニター越しに頬を染め今日戻ると知らないクロードを驚かせたくて、と語るローレンツを見た彼女はすぐにクロードのところへ通した。

相手がパルミラ人なのが本当にもったいない───そう考えているのが丸わかりな女性職員がドアを閉めた途端、クロードはローレンツの耳元で準備は済んだと小さく呟いた。彼女を誤魔化すためとは言え、久しぶりに会えたことは嬉しい。

ローレンツはトランクを監視カメラの死角になる場所で開け、土産物の入った袋を取り出すと空いた空間にクロードが廃棄物置き場から拾って直した機材を入れた。廃棄済みなのでセキュリティトラッカーはもう付いていないが早く敷地内から出たい。足早に去る二人を見ても皆早く二人きりになりたいのだな、と思うだろう。

クロードはアプリでタクシーを呼ぶ時に座席にトランクが持ち込める山高帽の様な形をした新型車を頼んだ。ローレンツとクロードの間に紫色の巨大なトランクが置いてある。ガタガタと揺れるトランクが倒れない様にローレンツがトランクの持ち手を握っているとそっと褐色の手が上に重ねられた。

「真っ先に俺のところに来るとは思わなかった」

「だがガルグ=マクに戻ったらすぐに会いに行くと約束しただろう?」

ローレンツは不思議そうな顔をしてクロードを見つめた。ローレンツの情熱はどこからくるのだろうとクロードは不思議に思う。パルミラからフォドラに逃され根無し草となったクロードに対し、ローレンツはどんなに息苦しさを感じようとフォドラから逃げるつもりが全くない。そんな立場の違いから来るのだろうか。

長時間の移動で疲れたのかローレンツはそのまま眠ってしまった。タクシーの窓に寄りかかる安らかな彼の寝顔にネオンサインや街灯の明かりがちらついている。白い肌の上を通り過ぎる光と影をクロードがじっと見ているうちにタクシーはローレンツのマンションに到着した。彼のマンションはセキュリティがしっかりしている。将来的にテュルソスの杖を手元に置くことも考えて選んだ物件だからだ。

ああ、疲れたとこぼしながらローレンツが部屋の鍵を開け、クロードの部屋に上がった時とは違って土足で中に入っていく。リビングのコンソールを弄って留守中の来客をチェックしたが、どうやら宅配便くらいしか来ていないらしい。荷解きのためにトランクを開けて実験用の機材を取り出した。

「分かってはいたが洗濯は一回では済まないな…」

「お前の洋服デカいもんな。布地の量が違う」

「仕方ないだろう。僕は手足が長いのだ。早く片付けて買ってきたウイスキーで一杯やりたい」

「ああこれは確かに美味そうだ」

「試飲してきたぞ。いい味だった」

雑談しながら二人で実験については語らず、実験の準備をしていく。クロードの目指す視覚の共有は対象の体の動きを魔法で操り、詠唱させないサイレスがベースとなっている。視神経と脳のどの部位を操れば視覚が共有できるのか正確な部位を突き止めたのが科学だ。クロードは魔道にもたれかかって遥か遠くを見渡す鳥の眼を得た。

「クロード、こら、どこを見ているのだ?」

クロードは腕の中にいるローレンツの左目に唇を寄せ大袈裟な音を立てた。

では彼は封鎖された洞窟の最深部までは辿り着けたのか。事前の打ち合わせでは失敗した時は右目、という事になっていた。

聖地ザナドには住居跡だけではなく、いくつか洞窟がある。今回クロードが中を検める洞窟は女神が人々に狩りの獲物を与えるための儀式を行なった聖域である、という理由でセイロス教会によって封印されていた。しかし野生動物の出入りは止められない。

鳥類は夜行性の梟以外皆鳥目だと思われがちだが、フォドラには洞窟で営巣する夜行性の鷹の一種がいる。妨害さえされなければ鳥類での視覚共有実験に成功していたはずのクロードはベレトに言われた通り、鳥の眼を使って頼まれた探し物をしていた。

「近頃はお互い研究で忙しい身だ。こんな機会、中々ないのだから集中したまえよ」

ローレンツはベッドの上でクロードに抱きしめられながら次の動きを待っていた。ローレンツの寝室に盗聴器は三個仕掛けられている。きっと録音もされていることだろう。だが、こちらが彼らの監視に気がついている、と知られてはならないのでそのままにしてある。

何かあったのかクロードが両手でローレンツのシャツのボタンを乱暴にいじり始めた。

「こら、待ってくれ!シャツが破けるから、僕が」

慌ててローレンツがシャツのボタンを外して白い肌を晒すと胸元に褐色の指で何かを図を描き始めた。事前に小さな蛍光ペンを渡していたはずなのだが、シャツのボタンを外そうとした時にクロードが取り落としてしまったらしい。目にしたものが余程印象的だったのか、やがて何かの図の形に唇を落とし始める。

ローレンツのあげた声が演技なのかどうかは監視する側にわかるまい。完全に見たものの記憶が定着したのかクロードの動きは次第に落ち着きを取り戻していった。

「荒っぽくてすまなかった」

まだ自分の視覚が戻ってこないクロードは一言だけ呟いて、黙りこくっている。先にシャワーを浴びてくる、と言って浴室に入ったローレンツは自分の身体に記されたものを見て絶句した。これは迂闊に口に出せない。

聖地の中で天国の女王を探せ、とベレトに言われていたのでローレンツもクロードも何かの星座だと予想はしていた。だが、ローレンツの体にはおおくま座が───天体望遠鏡がなければ発見されなかった連星も含めてきちんとクロードの唇によって記されている。

セイロス教の主神、女神ソティスの象徴であるシリウスはフォドラの人々にとって最も重要な星だ。シリウスは主神の象徴にして唯一無二とされている。だが、十九世紀に入って精度の良い天体望遠鏡が作られるとシリウスは連星である、と判明した。

しかしあの洞窟で儀式が行われていたのは教会の主張する歴史に基づいてたとしても千年以上前の筈だし実際にはもっと古い可能性が極めて高い。クロードが鳥の眼を借りて目視した星座の絵がヒューベルトが見た洞窟画と同じ時期、旧石器時代の物とすれば一万年近く前のものになる。

セイロス教はいったい何を隠してきたのだろうか。何もかも信じられない中、クロードの肌の熱さだけがローレンツにとって確実なものだった。畳む

「flow」第2部 5.精霊の庭

#完売本 #クロロレ #flow #現パロ

セイロス教の神話は神祖が空から地に降り立つところから始まる。

ダグザでは創造神の意志によりこの世界が生まれた。

ブリギットでは卵からこの世界が生まれた。

スレンでは原人の死体からこの世界が生まれた。

だがセイロス教では神祖が降り立ったその地がどの様に生まれたのか、にまつわる神話はない。何者かが探究心の根本を失わせたのだろうか。

考古学は宗教と食い合わせが悪い。対象が十傑の遺産のような聖遺物であっても、炭素分析を使えば正確に何年前のものかわかってしまう。ローレンツの専攻は認知考古学だ。物質的証拠、例えば絵画等をもとに当時の人々の精神状態を解明しようとする新しい研究分野で、その性質からいって心理学、霊長類学、神経科学等の専門家の協力が必要となる。

そこでローレンツは恩師のベレトに神経科学の専門家であるクロードを紹介して貰った───という一連の事情は嘘ではない。事実の一部だ。

ベレトはレアの亡骸が収められた内棺に彫られたレリーフの向きをどうしても知る必要があった。縦長と取るか横長と取るかで全く意味が違ってくる。洞窟の壁に星が描いてあれば横長、星が描かれていなかったら縦長だ。しかし宗教警察に逮捕された身では洞窟の内部を調べることは叶わない。

ベレトの代わりに調べられるのはクロードだけだ。しかし彼と調査内容について直接やり取りをすれば宗教警察に内容が筒抜けになってしまう。クロードと職場が同じリンハルトがメッセンジャーに相応しいかと思ったが、彼はアンヴァルへ引っ越してしまった。だからローレンツがベレトのメッセンジャーをしている。

「誕生日カードを送りそびれたんだ」

「僕が選んでも構わなければ切手も添えて、次回の面談の時に持って来ようか?」

彼らがそんな差し入れを認めるとも思えないが、とでも言いたげにローレンツはマジックミラーを睨んだ。裏側にはベレトとローレンツを観察している捜査官がいる。

「優秀だからすぐに母国に帰って大成功するかと思ったが、家庭の事情で中々帰れないままでね。寂しい思いをしている筈だから個人的にも仲良くしてやってほしい」

体調が悪く靴を取り上げられ腕に鎖をつけられ、それでもなおベレトは教え子のことを心配している。例え髪と瞳の色が変わろうとローレンツにとって、彼は彼のままだった。

ベレトは体の調子が良いとメモ用紙にずっと何かを書いている。与えられているのは小さな、固定電話の脇に置いておくような正方形のメモ用紙とゴルフ場などでスコアを記録する際に使うペグシルだ。長文は書けない。

ローレンツは床に落ちたメモを拾ってやった時に中身を少しだけ見たことがある。外国の神話の一部を思い出して書き留めているような文章の時もあれば、実験のメモのような時もある。彼の書き散らす思わせぶりな文章を見て、捜査官が血相を変えることもあった。

別れ際、いつものようにローレンツが手を差し出すとベレトから袖口にメモ用紙を差し込まれた。自宅で中身を確かめると「誕生日おめでとう」と書かれていた。クロードに渡せ、と言うことなのだろう。だがこんなささやかで何のヒントにもならないメモを隠してこっそり渡すのに何故、意味ありげなメモは量産し無頓着な扱いをするのだろうか。ローレンツにはベレトが何を考えているのかよく分からない。ただ理解出来た点については遵守しようと思った。

───メモの現物を渡してクロードとは仲良くする───

ベレトが使っているメモ用紙には宗教警察のロゴが入っているから扱いが難しい。内容は無害そのものだがこっそり渡す方が良さそうだ、とローレンツは判断した。

一方で、クロードはローレンツから手首の内側を触られた時に激しく動揺していた。

クロードの親族の中には留学中に羽目を外すものも多い。しかし大体は裁判沙汰になり最終的には慰謝料だの養育費だのを払う羽目になった。親族の愚かな振る舞いに昔から苛立っていたクロードは学生時代は恋人を作ろうとしなかった。いつ帰国せよ、と言われても平気なように心がけていたせいでもある。

帰国しそびれて研究職についてからは仕事に気力を搾り取られたし、王族であることを伏せていると世間の目が冷たい。後にローレンツがベレトからの言伝てを預かってくるようになり、初めて彼の意図を察した時は流石にマジックミラー越しに苦情を言った。

クロードを見張る捜査官からすれば彼の苦情はもてる男の惚気にしか聞こえないだろう。ベレトは不思議そうな顔をして「ローレンツは公私ともに仲良くするに足る男だろう」と言い、この苦情以降クロードは宗教警察から呼び出されなくなった。

共同研究をしていくうちに親しくなって一線を超えてしまえば、いつクロードとローレンツが連絡を取り合っても全くおかしくない。思い返してみればあの時ベレトはクロードを煽ったのだ。灰色の悪魔の思惑にまんまと乗った生活は奇妙で恐ろしい思いもするが不思議と幸せで、クロードはそれが恐ろしい。その幸せが失われてしまうことが恐ろしい。

クロードの思考はドアホンの音で中断された。

「クロード、僕だ」

モニターの中にはローレンツが映っていた。初めて会った時も着ていたワインレッド色のシャツが紫の髪と白い肌に映えている。先日、クロードが唇で記した星図はもう消えてしまっただろうか?

あの後ローレンツはヒューベルトに問い合わせをして、特に立ち入り調査を嫌がられた洞窟をいくつか教えてもらった。そこにも天国の女王はおわすかもしれない。ベレトに頼まれたものを探すべき場所は沢山あった。

オートロックを解除してローレンツに部屋まで上がってきて貰うと彼は遠出の帰りなのか、いつもの巨大なトランクを持参していた。ああ、疲れた!とため息をつきながら、クロードの自宅に仕掛けられた盗聴器を次々に素早く探していく。ローレンツはおそらくカメラは仕掛けられていないことと盗聴器の数に変化のないこと、を確かめると主人に断りなくテレビ前のソファにその身を沈めた。

「お前もこの辺に部屋借りれば?」

「クロードの部屋があるからいい」

いつも元気潑剌としているローレンツが凹んでいるのは珍しい。十二世紀の終わり頃、破裂の槍が暴走したという伝説が残っているコナン塔の調査許可が出たときの上機嫌ぶりと比べるとその落ち込みぶりがわかる。

「ポップコーン作ってやるから元気出せよ。映画でも見ようぜ」

クロードの提案を受けてローレンツは今日ばかりは自分を甘やかすことにしたらしい。

「バターは沢山かけてくれるんだろうね?」

クロードはリモコンで適当にミュージカル映画を選んだ。これなら歌を聴くために黙っていても不自然ではない。口を開く気になれないローレンツの手の甲にクロードはそっと手を乗せ、指で話しかけた。カメラが仕込まれていたらあっという間に解析されてしまうような拙い符丁で、指の関節のひとつひとつにアルファベットが割り振ってある。これはベレトにも教えていない。

───何があった───

───僕もコナン塔で確かに同じ星を見たのに壁画が壊された───

クロードの褐色の指をローレンツの白い指がピアノでも弾いているかのようにリズミカルに叩いていく。クロードが洞窟画で見た連星もローレンツがコナン塔の壁画で見た連星も肉眼で確認することはできない。精霊に導かれたのだと言って眼鏡のレンズを前後に二枚重ねた男が大司教の手で首をはねられたのは何世紀のことだったかセイロス教の歴史に疎いクロードには思い出せなかった。

───どこの誰が教えたんだろうな───

クロードの指がローレンツの指の上でそう囁いた。随分と昔、おそらく何世紀も前にどこかの誰かが気がついて、シリウスを表す際に大小ふたつの星印を描くことをやめさせたのだろう。宗教警察が設立されるはるか昔から、そういう意図を持って活動する集団がこのフォドラには存在した。

肉眼ではひとつにしか見えない星を意匠で表す際にふたつにしていた人々は何を思っていたのだろうか。コナン塔の壁画でクロードと同じ物を見られたローレンツは震えるほど感動したのに台無しにされた。危険な目に遭わされたクロードよりましかもしれないが、それでも悲しかったし腹立たしい。

いつの間にか映画は終わっていたがローレンツはもうずっと感情的になっていて、それを抑えるのに必死だった。テレビの前の大きなソファに寝転がりながら黙って腕を組み昂る感情と戦っているとクロードがローレンツに覆いかぶさってきた。ポップコーンを食べたあとだからかクロードの身体からはバターの香りがする。ローレンツの顎をそっと褐色の指が上げるとそれまで眉間に刻まれていた皺が解け、何かを睨みつけていた紫の瞳の上にそっと白い瞼が下りた。瞼にクロードの唇が落とされる。ローレンツが鼻から深く吐いた息がクロードの喉に当たってくすぐったいのかクロードが笑っている。

今でこそ互いに晒していない場所などないような二人だが、クロードがローレンツから最初に教えられた連絡先はドメイン名が大学になっているメールアドレスだった。研究協力程度なら当たり前の話だ。いつもならば関係は深まることもなくそれで終わる。だが手首の血管をそっとなぞったローレンツの白い指の感触が忘れられなかったクロードはいつもなら絶対にしないことをした。このままでいいのかと言う焦りがあったのかもしれない。

後日、なけなしの勇気をはたいてローレンツのプライベートな連絡先を聞いた時にこれも女神の思し召しなのだろう、と彼は呟いた。パルミラの血を引くクロードから渡されたロック解除済みのスマートフォンを手に取らないものも多い。だがローレンツは流れるような仕草で自分の番号を押した。

彼のスマートフォンから鳴り響いた着信音がデフォルトのままだったので、その時を境にクロードは着信音を別のものに変えている。二人でいる時にどちらのスマートフォンが鳴っているのか分かりやすくするためだ。クロードのスマートフォンはあまり鳴らないがローレンツのスマートフォンは家族からの着信が多い。

些細なことでぽつりと女神の名を口にするフォドラ育ちの青年が特に気負うことなく、クロードに心を開いてくれたことがとにかく嬉しかった。

その後、念願が叶ってクロードの自宅へ彼がやってきてくれた時のことも鮮明に覚えている。ローレンツは君の部屋は物で溢れている、とこぼしながらクロードの寝室やリビングのACアダプターやコンセントに仕込まれた盗聴器を無言で指差した。だがそんなことより靴を脱いでくれとクロードが頼んだ時、ローレンツが何も言わずに自然に靴を脱いでくれたことの方が忘れられない。フォドラの他の人々は「どんなに言葉が達者でもやっぱりパルミラ人だな」等と余計なことを言うし、何故か勝ち誇ったような顔する。そんなことに優劣をつける必要などどこにもない。

クロードが薄い唇を吸うとローレンツもやり返してきた。だが、すぐに一歩引いて熱い舌を迎え入れてくれる。クロードが息継ぎをしながら思う存分、彼より背が高い恋人の口の中を堪能し終えるとローレンツの息は浅くなっていた。どうも彼はクロードに委ね過ぎてしまうらしい。

初めてキスをした時にクロードが息継ぎは出来ないのか、と揶揄ったら彼はむきになって、きちんと泳げると言い返してきた。頬が赤くなるとローレンツは年上とは思えないくらい幼く見える。

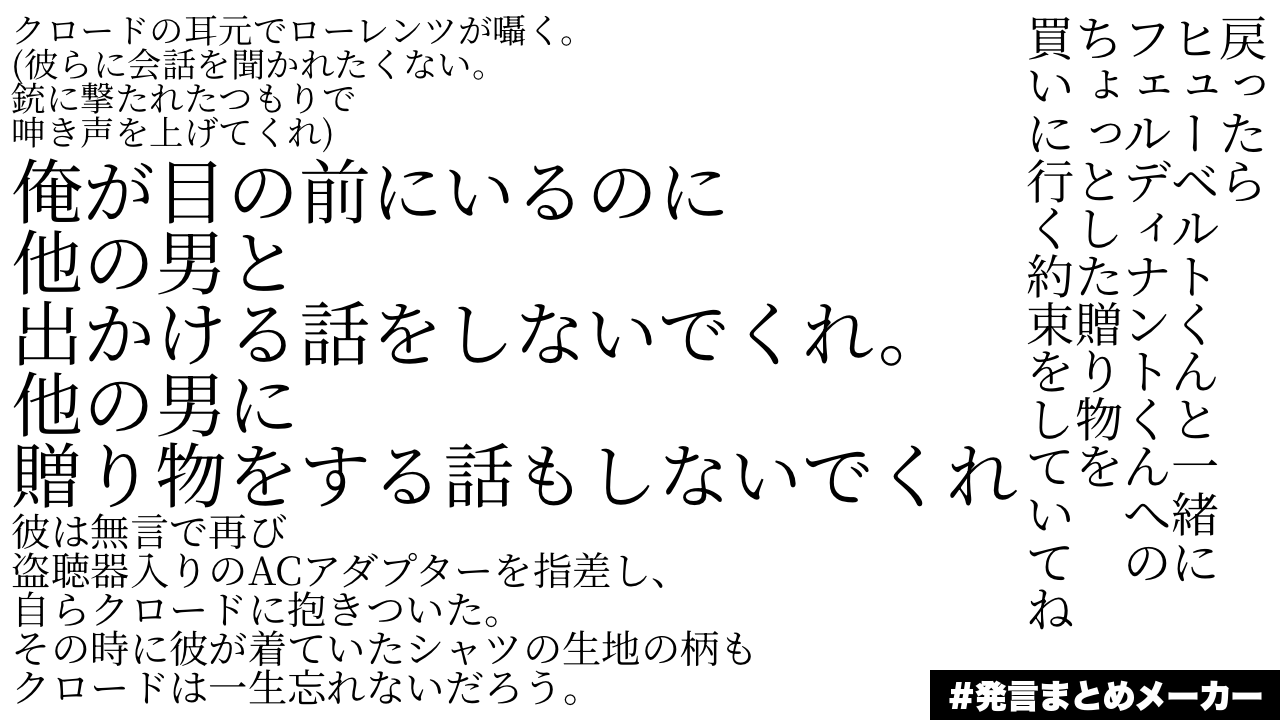

息を整えた彼は無言で再び盗聴器入りのACアダプターを指差し、自らクロードに抱きついた。その時に彼が着ていたシャツの生地の柄もクロードは一生忘れないだろう。クロードの耳元でローレンツが囁く。

(彼らに会話を聞かれたくない。銃に撃たれたつもりで呻き声を上げてくれ)

演技などせずとも人肌や体温に昂っていたクロードは元から声が出そうだった。どうにか今日、彼に自分の好意を受け入れて貰いたい。自分の血管が脈打つ音が煩くて、ローレンツの囁きを正確に聞き取れたかどうか自信がなかった。

それにしても家庭の事情で恋人を今まで作れなかった自分と何度も二人きりで会って、その上自宅で身体を密着させるなんて危険な行為がよく出来たものだ。どのタイミングでリビングではなく色々と道具が用意してある寝室に移動すれば良いのか。焦りを逃すためだろうか、クロードの口から自然と大きなため息が出た。

(先生からの言伝で「封鎖されている聖地の中で天国の女王を探せ」との事だ)

そんなクロードの思惑に気付かずローレンツはメッセンジャーとしての役目を果たしている。パルミラではシリウスのこと天国の女王と呼ぶ。確かにこれはクロードに宛てたベレトのからの言伝だ。承った、とクロードがローレンツの耳元に口を付けて囁き返す。

その刺激を受けて彼の身体が微かに震えた。要は密談を掻き消すために声を上げる者がいれば良い。自分たちのことを恋に落ちた愚か者と先方へ思わせたいなら、声を出す担当はどちらであっても構わない筈だ。

そのまま白い耳を舐めると反射的にローレンツが自分の口に手を当て声を我慢し始めた。クロードはその手を取り彼の白い指を咥えると関節の内側を舐めた。

(声を抑えたら意味がないだろう)

あの時の白地に細かい青のストライプが入っていたシャツもローレンツに似合っていたが、今日着ているワインレッド色のシャツもよく似合っている。左手で身体の線を堪能しながら右手でボタンを外していくと白い胸元が晒された。先日の発見に関する覚書はもうローレンツの身体の上に残されていない。そんなに間が空いていたのか、とクロードは改めて気がついた。

あの時、形勢がひっくり返されたことを悟ったローレンツは瞳を潤ませて小さく頷いた。元よりベレトから仮にローレンツとクロードが付き合ったとしたら周りに強烈な印象を与えるし、その後の状況に説得力も生まれるだろうとは言われていた。周囲はクロードがずっと恋人を作らなかったのは性的な対象が同性だったから、と解釈する。加えてベレトからの厄介な依頼のせいで少しクロードの仕事に支障が出たとしても、ようやく出来た恋人に骨抜きになっていると見做されて終わる筈だ、と。

こういうのは腑に落ちた、と周りに思わせるのが肝心なんだ、とベレトは続けて主張した。確かに適度にスキャンダラスでちょうど良いのかもしれない。

───女神の姿をみだりに見ようとしてはならない───

セイロス教の秘密に触れようとした人々は不自然に命を落とすことが多い。単なるメッセンジャーのローレンツはともかく、クロードはとても危険な立場にいる。彼の命を守れるかどうかはローレンツの演技にかかっていた。それでも初めてクロードから好きなように体を弄られた時は大柄な自分の身体に熱狂している彼に対して驚いたし、嫌悪感を覚えず好ましいと感じている自分にも驚いた。

だが好き放題に口を吸われて息が上がりそうだった時に息継ぎが出来ないのか、とクロードから揶揄われたのは腹が立った。

「失礼な。僕はきちんと泳げる」

クロードから触られるのは嫌ではなかったが見くびられるのは嫌だった。その感覚は未だに抜けず、息継ぎが下手だと思われているような気がしただけでまだ必ず何か言い返してしまう。ローレンツは口の周りを拭うと身体を起こして自分からベルトを外した。

腰を浮かせ脱がせてくれ、とねだるローレンツの姿がクロードの欲求を掻き立てる。血流が増えたらしく紫色の虹彩が充血し、いつもより少し瞳の色が濃くなっていた。いつも素晴らしいのだがこう言う時の彼は更に素晴らしい。

「どうしても君に合わせようとしてしまうな」

ローレンツは声も身体も態度も大きいので一見、可愛げなどなさそうに見える。だがクロードのため、こんな風に一歩引いてくれる時もある。クロードはふと我に返って熱くなった顔を両手で隠した。今更だが自分がどんなににやけた表情をしているのかが気になる。

「そんなこと言われたら歯止めが効かない」

指の隙間から見えたローレンツは興奮しているのか見られているとも知らず、舌を出して自身の唇をゆっくりと舐めていた。

「それは楽しみだ」

目線に気がつき煽るような答えを返したローレンツはクロードのズボンに手をかけた。あの時と逆だ。

今晩、必要なものはすべてサイドチェストに置いた箱の中に用意してある。どこで楽しむのかはお互いの気分で決まるため、引き出しより箱の方が合理的で良い。

インターホンが鳴ってから慌ててベッドサイドに持ってきた箱にはローレンツの指のサイズを測るためのメジャーも入っている。今晩のクロードはローレンツの指のサイズを測っても起きないくらい彼を疲れさせる必要があった。畳む

#完売本 #クロロレ #flow #現パロ

セイロス教の神話は神祖が空から地に降り立つところから始まる。

ダグザでは創造神の意志によりこの世界が生まれた。

ブリギットでは卵からこの世界が生まれた。

スレンでは原人の死体からこの世界が生まれた。

だがセイロス教では神祖が降り立ったその地がどの様に生まれたのか、にまつわる神話はない。何者かが探究心の根本を失わせたのだろうか。

考古学は宗教と食い合わせが悪い。対象が十傑の遺産のような聖遺物であっても、炭素分析を使えば正確に何年前のものかわかってしまう。ローレンツの専攻は認知考古学だ。物質的証拠、例えば絵画等をもとに当時の人々の精神状態を解明しようとする新しい研究分野で、その性質からいって心理学、霊長類学、神経科学等の専門家の協力が必要となる。

そこでローレンツは恩師のベレトに神経科学の専門家であるクロードを紹介して貰った───という一連の事情は嘘ではない。事実の一部だ。

ベレトはレアの亡骸が収められた内棺に彫られたレリーフの向きをどうしても知る必要があった。縦長と取るか横長と取るかで全く意味が違ってくる。洞窟の壁に星が描いてあれば横長、星が描かれていなかったら縦長だ。しかし宗教警察に逮捕された身では洞窟の内部を調べることは叶わない。

ベレトの代わりに調べられるのはクロードだけだ。しかし彼と調査内容について直接やり取りをすれば宗教警察に内容が筒抜けになってしまう。クロードと職場が同じリンハルトがメッセンジャーに相応しいかと思ったが、彼はアンヴァルへ引っ越してしまった。だからローレンツがベレトのメッセンジャーをしている。

「誕生日カードを送りそびれたんだ」

「僕が選んでも構わなければ切手も添えて、次回の面談の時に持って来ようか?」

彼らがそんな差し入れを認めるとも思えないが、とでも言いたげにローレンツはマジックミラーを睨んだ。裏側にはベレトとローレンツを観察している捜査官がいる。

「優秀だからすぐに母国に帰って大成功するかと思ったが、家庭の事情で中々帰れないままでね。寂しい思いをしている筈だから個人的にも仲良くしてやってほしい」

体調が悪く靴を取り上げられ腕に鎖をつけられ、それでもなおベレトは教え子のことを心配している。例え髪と瞳の色が変わろうとローレンツにとって、彼は彼のままだった。

ベレトは体の調子が良いとメモ用紙にずっと何かを書いている。与えられているのは小さな、固定電話の脇に置いておくような正方形のメモ用紙とゴルフ場などでスコアを記録する際に使うペグシルだ。長文は書けない。

ローレンツは床に落ちたメモを拾ってやった時に中身を少しだけ見たことがある。外国の神話の一部を思い出して書き留めているような文章の時もあれば、実験のメモのような時もある。彼の書き散らす思わせぶりな文章を見て、捜査官が血相を変えることもあった。

別れ際、いつものようにローレンツが手を差し出すとベレトから袖口にメモ用紙を差し込まれた。自宅で中身を確かめると「誕生日おめでとう」と書かれていた。クロードに渡せ、と言うことなのだろう。だがこんなささやかで何のヒントにもならないメモを隠してこっそり渡すのに何故、意味ありげなメモは量産し無頓着な扱いをするのだろうか。ローレンツにはベレトが何を考えているのかよく分からない。ただ理解出来た点については遵守しようと思った。

───メモの現物を渡してクロードとは仲良くする───

ベレトが使っているメモ用紙には宗教警察のロゴが入っているから扱いが難しい。内容は無害そのものだがこっそり渡す方が良さそうだ、とローレンツは判断した。

一方で、クロードはローレンツから手首の内側を触られた時に激しく動揺していた。

クロードの親族の中には留学中に羽目を外すものも多い。しかし大体は裁判沙汰になり最終的には慰謝料だの養育費だのを払う羽目になった。親族の愚かな振る舞いに昔から苛立っていたクロードは学生時代は恋人を作ろうとしなかった。いつ帰国せよ、と言われても平気なように心がけていたせいでもある。

帰国しそびれて研究職についてからは仕事に気力を搾り取られたし、王族であることを伏せていると世間の目が冷たい。後にローレンツがベレトからの言伝てを預かってくるようになり、初めて彼の意図を察した時は流石にマジックミラー越しに苦情を言った。

クロードを見張る捜査官からすれば彼の苦情はもてる男の惚気にしか聞こえないだろう。ベレトは不思議そうな顔をして「ローレンツは公私ともに仲良くするに足る男だろう」と言い、この苦情以降クロードは宗教警察から呼び出されなくなった。

共同研究をしていくうちに親しくなって一線を超えてしまえば、いつクロードとローレンツが連絡を取り合っても全くおかしくない。思い返してみればあの時ベレトはクロードを煽ったのだ。灰色の悪魔の思惑にまんまと乗った生活は奇妙で恐ろしい思いもするが不思議と幸せで、クロードはそれが恐ろしい。その幸せが失われてしまうことが恐ろしい。

クロードの思考はドアホンの音で中断された。

「クロード、僕だ」

モニターの中にはローレンツが映っていた。初めて会った時も着ていたワインレッド色のシャツが紫の髪と白い肌に映えている。先日、クロードが唇で記した星図はもう消えてしまっただろうか?

あの後ローレンツはヒューベルトに問い合わせをして、特に立ち入り調査を嫌がられた洞窟をいくつか教えてもらった。そこにも天国の女王はおわすかもしれない。ベレトに頼まれたものを探すべき場所は沢山あった。

オートロックを解除してローレンツに部屋まで上がってきて貰うと彼は遠出の帰りなのか、いつもの巨大なトランクを持参していた。ああ、疲れた!とため息をつきながら、クロードの自宅に仕掛けられた盗聴器を次々に素早く探していく。ローレンツはおそらくカメラは仕掛けられていないことと盗聴器の数に変化のないこと、を確かめると主人に断りなくテレビ前のソファにその身を沈めた。

「お前もこの辺に部屋借りれば?」

「クロードの部屋があるからいい」

いつも元気潑剌としているローレンツが凹んでいるのは珍しい。十二世紀の終わり頃、破裂の槍が暴走したという伝説が残っているコナン塔の調査許可が出たときの上機嫌ぶりと比べるとその落ち込みぶりがわかる。

「ポップコーン作ってやるから元気出せよ。映画でも見ようぜ」

クロードの提案を受けてローレンツは今日ばかりは自分を甘やかすことにしたらしい。

「バターは沢山かけてくれるんだろうね?」

クロードはリモコンで適当にミュージカル映画を選んだ。これなら歌を聴くために黙っていても不自然ではない。口を開く気になれないローレンツの手の甲にクロードはそっと手を乗せ、指で話しかけた。カメラが仕込まれていたらあっという間に解析されてしまうような拙い符丁で、指の関節のひとつひとつにアルファベットが割り振ってある。これはベレトにも教えていない。

───何があった───

───僕もコナン塔で確かに同じ星を見たのに壁画が壊された───

クロードの褐色の指をローレンツの白い指がピアノでも弾いているかのようにリズミカルに叩いていく。クロードが洞窟画で見た連星もローレンツがコナン塔の壁画で見た連星も肉眼で確認することはできない。精霊に導かれたのだと言って眼鏡のレンズを前後に二枚重ねた男が大司教の手で首をはねられたのは何世紀のことだったかセイロス教の歴史に疎いクロードには思い出せなかった。

───どこの誰が教えたんだろうな───

クロードの指がローレンツの指の上でそう囁いた。随分と昔、おそらく何世紀も前にどこかの誰かが気がついて、シリウスを表す際に大小ふたつの星印を描くことをやめさせたのだろう。宗教警察が設立されるはるか昔から、そういう意図を持って活動する集団がこのフォドラには存在した。

肉眼ではひとつにしか見えない星を意匠で表す際にふたつにしていた人々は何を思っていたのだろうか。コナン塔の壁画でクロードと同じ物を見られたローレンツは震えるほど感動したのに台無しにされた。危険な目に遭わされたクロードよりましかもしれないが、それでも悲しかったし腹立たしい。

いつの間にか映画は終わっていたがローレンツはもうずっと感情的になっていて、それを抑えるのに必死だった。テレビの前の大きなソファに寝転がりながら黙って腕を組み昂る感情と戦っているとクロードがローレンツに覆いかぶさってきた。ポップコーンを食べたあとだからかクロードの身体からはバターの香りがする。ローレンツの顎をそっと褐色の指が上げるとそれまで眉間に刻まれていた皺が解け、何かを睨みつけていた紫の瞳の上にそっと白い瞼が下りた。瞼にクロードの唇が落とされる。ローレンツが鼻から深く吐いた息がクロードの喉に当たってくすぐったいのかクロードが笑っている。

今でこそ互いに晒していない場所などないような二人だが、クロードがローレンツから最初に教えられた連絡先はドメイン名が大学になっているメールアドレスだった。研究協力程度なら当たり前の話だ。いつもならば関係は深まることもなくそれで終わる。だが手首の血管をそっとなぞったローレンツの白い指の感触が忘れられなかったクロードはいつもなら絶対にしないことをした。このままでいいのかと言う焦りがあったのかもしれない。

後日、なけなしの勇気をはたいてローレンツのプライベートな連絡先を聞いた時にこれも女神の思し召しなのだろう、と彼は呟いた。パルミラの血を引くクロードから渡されたロック解除済みのスマートフォンを手に取らないものも多い。だがローレンツは流れるような仕草で自分の番号を押した。

彼のスマートフォンから鳴り響いた着信音がデフォルトのままだったので、その時を境にクロードは着信音を別のものに変えている。二人でいる時にどちらのスマートフォンが鳴っているのか分かりやすくするためだ。クロードのスマートフォンはあまり鳴らないがローレンツのスマートフォンは家族からの着信が多い。

些細なことでぽつりと女神の名を口にするフォドラ育ちの青年が特に気負うことなく、クロードに心を開いてくれたことがとにかく嬉しかった。

その後、念願が叶ってクロードの自宅へ彼がやってきてくれた時のことも鮮明に覚えている。ローレンツは君の部屋は物で溢れている、とこぼしながらクロードの寝室やリビングのACアダプターやコンセントに仕込まれた盗聴器を無言で指差した。だがそんなことより靴を脱いでくれとクロードが頼んだ時、ローレンツが何も言わずに自然に靴を脱いでくれたことの方が忘れられない。フォドラの他の人々は「どんなに言葉が達者でもやっぱりパルミラ人だな」等と余計なことを言うし、何故か勝ち誇ったような顔する。そんなことに優劣をつける必要などどこにもない。

クロードが薄い唇を吸うとローレンツもやり返してきた。だが、すぐに一歩引いて熱い舌を迎え入れてくれる。クロードが息継ぎをしながら思う存分、彼より背が高い恋人の口の中を堪能し終えるとローレンツの息は浅くなっていた。どうも彼はクロードに委ね過ぎてしまうらしい。

初めてキスをした時にクロードが息継ぎは出来ないのか、と揶揄ったら彼はむきになって、きちんと泳げると言い返してきた。頬が赤くなるとローレンツは年上とは思えないくらい幼く見える。

息を整えた彼は無言で再び盗聴器入りのACアダプターを指差し、自らクロードに抱きついた。その時に彼が着ていたシャツの生地の柄もクロードは一生忘れないだろう。クロードの耳元でローレンツが囁く。

(彼らに会話を聞かれたくない。銃に撃たれたつもりで呻き声を上げてくれ)

演技などせずとも人肌や体温に昂っていたクロードは元から声が出そうだった。どうにか今日、彼に自分の好意を受け入れて貰いたい。自分の血管が脈打つ音が煩くて、ローレンツの囁きを正確に聞き取れたかどうか自信がなかった。

それにしても家庭の事情で恋人を今まで作れなかった自分と何度も二人きりで会って、その上自宅で身体を密着させるなんて危険な行為がよく出来たものだ。どのタイミングでリビングではなく色々と道具が用意してある寝室に移動すれば良いのか。焦りを逃すためだろうか、クロードの口から自然と大きなため息が出た。

(先生からの言伝で「封鎖されている聖地の中で天国の女王を探せ」との事だ)

そんなクロードの思惑に気付かずローレンツはメッセンジャーとしての役目を果たしている。パルミラではシリウスのこと天国の女王と呼ぶ。確かにこれはクロードに宛てたベレトのからの言伝だ。承った、とクロードがローレンツの耳元に口を付けて囁き返す。

その刺激を受けて彼の身体が微かに震えた。要は密談を掻き消すために声を上げる者がいれば良い。自分たちのことを恋に落ちた愚か者と先方へ思わせたいなら、声を出す担当はどちらであっても構わない筈だ。

そのまま白い耳を舐めると反射的にローレンツが自分の口に手を当て声を我慢し始めた。クロードはその手を取り彼の白い指を咥えると関節の内側を舐めた。

(声を抑えたら意味がないだろう)

あの時の白地に細かい青のストライプが入っていたシャツもローレンツに似合っていたが、今日着ているワインレッド色のシャツもよく似合っている。左手で身体の線を堪能しながら右手でボタンを外していくと白い胸元が晒された。先日の発見に関する覚書はもうローレンツの身体の上に残されていない。そんなに間が空いていたのか、とクロードは改めて気がついた。

あの時、形勢がひっくり返されたことを悟ったローレンツは瞳を潤ませて小さく頷いた。元よりベレトから仮にローレンツとクロードが付き合ったとしたら周りに強烈な印象を与えるし、その後の状況に説得力も生まれるだろうとは言われていた。周囲はクロードがずっと恋人を作らなかったのは性的な対象が同性だったから、と解釈する。加えてベレトからの厄介な依頼のせいで少しクロードの仕事に支障が出たとしても、ようやく出来た恋人に骨抜きになっていると見做されて終わる筈だ、と。

こういうのは腑に落ちた、と周りに思わせるのが肝心なんだ、とベレトは続けて主張した。確かに適度にスキャンダラスでちょうど良いのかもしれない。

───女神の姿をみだりに見ようとしてはならない───

セイロス教の秘密に触れようとした人々は不自然に命を落とすことが多い。単なるメッセンジャーのローレンツはともかく、クロードはとても危険な立場にいる。彼の命を守れるかどうかはローレンツの演技にかかっていた。それでも初めてクロードから好きなように体を弄られた時は大柄な自分の身体に熱狂している彼に対して驚いたし、嫌悪感を覚えず好ましいと感じている自分にも驚いた。

だが好き放題に口を吸われて息が上がりそうだった時に息継ぎが出来ないのか、とクロードから揶揄われたのは腹が立った。

「失礼な。僕はきちんと泳げる」

クロードから触られるのは嫌ではなかったが見くびられるのは嫌だった。その感覚は未だに抜けず、息継ぎが下手だと思われているような気がしただけでまだ必ず何か言い返してしまう。ローレンツは口の周りを拭うと身体を起こして自分からベルトを外した。

腰を浮かせ脱がせてくれ、とねだるローレンツの姿がクロードの欲求を掻き立てる。血流が増えたらしく紫色の虹彩が充血し、いつもより少し瞳の色が濃くなっていた。いつも素晴らしいのだがこう言う時の彼は更に素晴らしい。

「どうしても君に合わせようとしてしまうな」

ローレンツは声も身体も態度も大きいので一見、可愛げなどなさそうに見える。だがクロードのため、こんな風に一歩引いてくれる時もある。クロードはふと我に返って熱くなった顔を両手で隠した。今更だが自分がどんなににやけた表情をしているのかが気になる。

「そんなこと言われたら歯止めが効かない」

指の隙間から見えたローレンツは興奮しているのか見られているとも知らず、舌を出して自身の唇をゆっくりと舐めていた。

「それは楽しみだ」

目線に気がつき煽るような答えを返したローレンツはクロードのズボンに手をかけた。あの時と逆だ。

今晩、必要なものはすべてサイドチェストに置いた箱の中に用意してある。どこで楽しむのかはお互いの気分で決まるため、引き出しより箱の方が合理的で良い。

インターホンが鳴ってから慌ててベッドサイドに持ってきた箱にはローレンツの指のサイズを測るためのメジャーも入っている。今晩のクロードはローレンツの指のサイズを測っても起きないくらい彼を疲れさせる必要があった。畳む

「flow」第2部 6.嘘がつけないローレンツ

#完売本 #クロロレ #flow #フェルディナント #リンハルト #現パロ

※ベレトとリンハルトが書類上の結婚をする描写があります。

縦か横かそれが問題だ。ベレトが実際に見なければ答えの出ない難問に頭を支配され、椅子の上で膝を抱えてうたた寝をしているといつものようにローレンツがやってきた。

「そうそう、この間言っていた探し物だがクロードが見つけてくれた。排水管の奥に引っかかっていたよ」

そう言って彼は左手の甲を見せた。薬指には石が二つ嵌まった指輪が光っている。クロードとローレンツは愛を証明するはずの物を利用してまで檻の中のベレトに答えを持ってきてくれた。

星が二つならレリーフは横長だ。今以上に教え子たちに負担をかけることになるが仕方ない。甘えさせてもらおう。ベレトは唯一使用が許可されているペグシルを鎖で拘束されていない左手に持ち、レイピアに見立てて何度か素振りをした。

「婚約指輪、見つかって良かったな。俺も嬉しいよ」

恩師の腕が空気を切る音を聞いたローレンツが驚いて目を見開く。何故そんなことを、と質問しようと口を開いた瞬間、柔らかなペグシルが合金製の扉に突き刺さった。

「やはり柔らかすぎるな。ローレンツ、壊れても惜しくないボールペンをくれ」

目の前の光景に呆気にとられたのか、ローレンツは素直に銀行で貰ったロゴ入りのボールペンをベレトに渡してくれた。これなら大丈夫だろう───ベレトは一歩踏み出し再度、合金製の扉を鋭く突いた。その背にフォドラの人々ならば誰もが知る炎の紋章が浮かぶ。それは統一フォドラの象徴で、千年の時を経た今も公文書や旅券の表紙に必ず印されていた。

若草色の髪に若草色の瞳をした王が天帝の剣を振るうとその背に炎の紋章が浮かんだと言う。

警報が鳴り響く中、扉には先ほどとは比べ物にならない深さの穴が穿たれた。顔を近づけて覗き込めばそこから廊下の様子が伺えるだろう。ローレンツは全く予想していなかった恩師の行動と常識を超えた結果に唖然とした。危ないことはしないでくれ、と止めるべきなのに体が強張ってしまったのか椅子から立ち上がることすら出来ない。

マジックミラー越しに監視していた捜査官が慌ててベレトとローレンツのいる部屋に飛び込んできた。警報でよく聞こえないが、駆け足の音は他にも複数したのでこの数十秒の間に完全に包囲されただろう。

「やはりアガルタの手のものか!」

壊れた扉から真っ先に飛び込んできた捜査官がベレトを怒鳴りつけた。眼前に立つものが千年生きている可能性とアドラステア帝国最後の皇帝であったエーデルガルト=フォン=フレスベルグのように炎の紋章を植え付けられた何者かである可能性を天秤にかけて後者が勝ったらしい。ベレトはぶつぶつ言いながら体を折り曲げ、伸びきったシャツの裾から鎖を付けられていない左手を入れて何かを探っている。不自然な角度に腕を曲げると彼は左胸から何かを剥がした。

「あんなコストの高い魔法を使う必要はないんだ。ある程度の魔力と電磁気を感知したら無意識でもサンダーを発動する、と術式で設定すれば医療機器は壊し放題だからな」

ローレンツも含め、ベレトの周りにいる全ての人々が呆気にとられていた。ベレトは目を細め衝撃で瞬きが止まらなくなっているローレンツの頬を何度か指ですうっと撫でた。

「婚約おめでとう。我がことのように嬉しいよ。どんなことがあっても二人できちんと話し合えば乗り越えられる。だからそれは幸せを諦める理由にも恐れる理由にもならないよ。お幸せにな」

「先生、今はそんな話をしている場合では……」

武装した宗教警察の捜査官に囲まれているのに全く気にしていない。ローレンツの頬を撫でたベレトの手はすっと下がり、人差し指がクロードから贈られた左手の指輪をつつく。恩師のちぐはぐな言動をどう解釈すべきか、ローレンツが必死で考えているとベレトは胸元から剥がした魔法陣を破いて足元に捨てた。

「これでもう俺は検査機器を壊せない。この子の安全と自由が保障されるなら検査を受ける」

その言葉を聞いた捜査官がまずベレトを確保するのに邪魔なローレンツの肩を掴み、乱暴に扉の外へと押し出した。廊下に控えていた他のものたちに苦情を言ってやりたかったが、これ以上ここにいてもベレトのためにしてやれることが何もない。

それよりもローレンツは混乱した現場から離れてクロードと一刻も早く会わねばならなかった。ベレトがローレンツの頬にリンハルトの名を書いたからだ。ローレンツはリンハルトの連絡先を知らないがクロードなら知っている。

ローレンツは慌てて入り口付近の守衛室へ向かった。無人になっていたので勝手に自分のスマートフォンを取り戻し電源を入れる。ローレンツはショートカットに登録してあるクロードの電話番号を震える指でタップした。

取り調べが終わったベレトは検査を受けるため、とある病院の特別室に入院していた。彼は一日のほとんどを眠って過ごすようになったので、各種の検査は彼が眠っている間に実施されている。彼の心臓の紋章石が確認されるとすぐにザナドにある大司教レアの亡骸を納めた棺の調査許可が下りた。

彼女の亡骸が傷むことがなく、千年の時を経ても埋葬された時のままの姿を保っていたこともベレトの供述に説得力を与えた。レアの体細胞も採取、研究されることになった。過去のものとしてならヒトと白きものは上手くやれるのかもしれない。

ベレトが天帝の剣を千年ぶりに握り、一度振るっただけで耐久テスト用の建物を倒壊させるとその様子を見た学者たちは彼が統一王本人である、と結論づけた。現在は混乱が少ない形で公表するための調整を進めている。

天帝の剣を取り出すために開かれたレアの内棺にはヒトから万が一見られた時に備え、地上世界と地下世界の構成を著した縦長の表相図である、と言い逃れが出来る程度には簡略化されたコックピットのレリーフが彫り込まれていた。ザナドの墓地に安置された棺のうち、二重構造になっているものは全て内棺に似たような意匠が施されていた。

モリブデンが豊富な、おおいぬ座方面にある惑星からこの星に降り立った女神ソティスは生命を生み出し、アガルタの民によって汚された大地を癒すと長い眠りについた。現生人類から見れば神の如き存在である白きものたちも二度と戻ることができない故郷を偲んで見えない筈の星を絵に描き込んでしまったり、孤独で精神を病んだり破壊衝動に苦しんだりとなかなか人間らしいところがある。

ベレトは最初、ヒトとしての父ジェラルドが教会に不審を抱いていたこともあり、教会や白きものたちへの不信感でいっぱいだった。だがこうして彼らなりの弱味を見せられると親近感がわく。彼らも悲しみ、迷い時には間違え、ありえない妄想へ逃避もすることもあった。安らかに眠っていて欲しいと思う。

何の根拠もない話だが連星をそのまま描く危険性に気付き、シリウスを描く時には星をひとつにせよ、と命じたのはレアだろうとベレトは予想している。

ベレトの心臓にはまっている紋章石はそんな太古の時代から存在する物なのでいつ動きを止めてもおかしくない。だが最後にまとまって現れてくれた教え子たちのおかげで今、死んでも自分の亡骸は武器の素材には使われないだろうと信じられる。心地よい微睡の中、安心して意識を手放すことが出来た。

「先生、俺だよ。クロードだ」

声に呼ばれて目蓋をあげるといつもはフォドラ風の服装をしているクロードが今日は珍しく、膝丈のドレスシャツを着ている姿が目に入った。カフタンと呼ばれるパルミラの民族衣装だ。小脇には着替えでも入っているのかガーメントケースを抱えている。

「ローレンツとディナーに行く時にも着てやるといい」

「でも先生、これは普段着なんだよ。ディナーに行くならもっといい物を着ないと」

教え子の挨拶を聞き、ベレトの目蓋がそっと上がる様子を見ていたフェルディナントが小さく拍手した。

「二人の絆は素晴らしいな!!」

「フェルディナント、拍手は小さくできたのにどうして声はでかいままなんだ?」

クロードが呆れているとその様子が面白かったのかベレトが横たわったまま笑った。手首には鎖ではなくバイタルをチェックするバンドが巻かれている。

「いや元気なのは良いことだ。おかげで目も覚めたし気分も良い。ローレンツは裏取りに大忙しだな?」

「俺たち全然相手をしてもらえないよ。まあそれは良いんだ。充実してこの上なく楽しそうだから」

「そうか、それは良かった。フェルディナントのインタビュー中に眠ってしまったらクロードが起こしてくれ」

今までどこで何をしていたのか、は既にローレンツがすべて記録してくれたのでフェルディナントは何故百年ほどで王を辞めて民衆の中に紛れることにしたのか、について熱心に聞いている。

クロードはベレトの教え子なので彼から答えを聞かずともなんとなく分かっていた。ベレトは全力でヒトを愛しヒトを信じた結果、子離れを全く恐れないフォドラ社会の親となることができた。自分なしでも平気な社会を作り上げ、その中に紛れ込み長い長い生を謳歌した。途中、異端審問と言う問題を抱えたが最終的には人々は彼らに〝No〟と言うことができた。近現代に入って設立された宗教警察に関してはベレトから出された宿題のようなものだろう。

「以上で終了です。ご協力に感謝します」

「いやあ久しぶりに長く話したな。この間リンハルトに会った時以来だ」

ベレトが大きく伸びをすると部屋の照明に反射して左手の薬指が輝いたのでクロードは思わずベレトの左手を手に取って叫んだ。

「誰と!!」

「リンハルトだよ。彼に俺の亡骸を託す。なんだかそう言うことをするには配偶者でないとダメらしくて、押し切られてしまった。でもこれで紋章石を一欠片だけとはいえ宇宙葬にしてもらえる」

極限環境に耐えうる磁性微生物が集まり、塊状の群体を形成した結果出来たのが紋章石だ。ベレトの肉体は彼の死後、心臓の紋章石も含めて彼の意志で研究に提供される。そのうち半分はさらに高度な技術を持つ未来の学者たちのためにそのまま保存される予定だ。宇宙葬をするのは残り半分が徹底的に研究され尽くした後になる。

「リンハルトすげえな……あいつ本当に決断力の塊だわ……」

そう言って口を押さえるクロードの左手薬指にも指輪が光っている。彼の指輪に石が二つ嵌っているのを見て、フェルディナントはそれが今後のトレンドになるかもしれないと思った。二にして一にして二。離れがたい婚約者たちを表すのに相応しいデザインであるような気がした。

「十傑の遺産も解放して打ち上げてやって欲しいが、きっと長いプロセスが必要になるだろうな。俺は見届けられないだろうからフェルディナントが代わりに見届けてくれ」

「遥か遠くの宇宙から来たものが宇宙に還って行くわけですね。壮大で美しいプロジェクトだ」

ベレトの言葉を受けて承った、と宣言したのでフェルディナントのブログにまた火種が加わった。

十傑の遺産を受け継いできた人々は領地と領民を守るため、肉体が侵食されることを覚悟して戦場でそれらを振るい家名を高めた。家宝の素材がヒトと同じように言葉を操り、喜怒哀楽がある生物の心臓と骨から作られていて───一部のパーツはまだ生体反応を示している、という事実の受容ですらかなりの日数を必要とするだろう。そしてそう言った名家には家臣たちの子孫が存在する。彼らがどれくらい騒ぎ立てるのかクロードにすら予想できた。

録音機材やメモを鞄にしまい終えたフェルディナントがいじりたくて仕方なかった、と言った風情でクロードの服装に言及した。フェルディナントはフォドラ社会との軋轢を避けるため今まではカフタンを身につけることのなかったクロードが何故考えを変えたのか、何に心を動かされたのかに興味がある。

「クロード、絶対にローレンツは喜ぶ。それは今まで君が見せてこなかった一面だ」

「カフタンをうまく洗える洗濯屋がようやくこっちで見つかったんだ」

これは試しに洗ってもらったやつでね、と言うとクロードは裾を翻してくるりと回った。心なしかいつもより誇らしげな顔をしている。その姿を見てベレトがかっこいいぞ、と言わんばかりに拍手をした。

アイロンをかけられ、皺ひとつない白いカフタンがクロードの褐色の肌によく映えている。拍手に対し大袈裟な身振りで礼をするとクロードは部屋の隅に置いてあったガーメントケースを手に取りジッパーを下ろした。素人がひと目見ただけでも高価だと分かる臙脂色のカフタンが入っている。

「こっちが盛装用」

「これも素晴らしいな!ローレンツが惚れ直すぞ!親友の私が保証する。そう思わないか?先生」

クロードたちがはしゃぐ声を聞いているのにベレトは目蓋が重くてあげられなかった。ヒトの十倍生きて自分と同胞の亡骸を辱められない方法をついに見つけ、安心して後を託せる若者たちがいる。未練は残っていないはずだがそれでも生を終えるとなるとこんなにも名残惜しい。破天荒なリンハルトの将来も気になって仕方がなかった。

「……おかしい。クロード、呼びかけたまえ」

フリュム出身でベレトの教え子ではないフェルディナントが違和感を覚えたその時、ベレトの腕に巻かれていたバンドがバイタルの異常を感知してアラームが鳴り始めた。

「先生、ダメだ!寝るな!最後にリンハルトに何かないのか!」

クロードがベレトに話しかけながら身体を揺すると微かに目蓋が動いたが、若草色の瞳を見せることはできず口だけが動いた。

「そうだな……確かにそうだ……。ありがとうクロード。リンハルトにすまない、と伝えてくれ」

駆け込んできたスタッフたちの尽力もありベレトはなんとか持ち直した。彼は皆が想定したよりはるかに長く自力で呼吸し、周囲に別れを覚悟させる時間を与えたがこの日を最後に意識が戻ることは二度となかった。

その後リンハルトもクロードも忙しく、二人が会えたのは葬儀の場でだった。今にも目を開けそうなベレトの亡骸の前でクロードが最後の言葉を伝えるとリンハルトはようやく少し笑った。細められた目の縁から涙がこぼれ落ちる。

「何それ。普通は逆じゃない?なんで僕相手に謝罪してクロードがお礼を言われてるわけ?」

親愛の情を込めてベレトの皮膚にメスを走らせる予定の白い手が涙を拭った。必死に感情を堪えようとするリンハルトの姿をみたクロードもつられてしまい、再び鼻や目や喉の奥に熱を感じた。顔が熱過ぎて自分の頬が涙で濡れているのかどうかも自分では分からない。

「ひどい顔してるよ。拭いてもらえば?」

ため息をついたリンハルトが指差した先には列車の都合で遅れて到着した喪服姿のローレンツが百合の花を持って立っていた。

───

ガルグ=マク中の街灯に国賓への歓迎の意を表すためフォドラとパルミラの国旗が飾ってある。今回の訪問に際してパルミラ国王はデアドラ出身のフォドラ人女性と結婚していることを公表した。王には王子が複数いるが、そのうちの一人はフォドラ人の一般人男性と結婚している。残念ながら今回その王子とその夫は家庭の事情によりパルミラに残っていた。

クロードがリビングでテレビの電源をつけると画面の右上に生中継の文字が入っている。映っているのは懐かしいガルグ=マク市内の景色と赤絨毯の上に立つ彼の父親、それにフォドラの大統領だ。

フォドラの執政官は二百年ほど前に大統領、と役職の名を改めた。選挙制度も数度の大胆な変更を経て現在では国民からの直接選挙で選ばれている。十八世紀後半にベルグリーズ家の者が執政官になったのを最後に六大貴族の者が執政官や大統領の任に就くことはなかったが、約二百年ぶりにエーギル家のものが当選している。

「クロードは慣れているのだろうが、友人や家族の動向をニュースで知ると言うのはなんというか……とても不思議な気持ちになるな」

フェルディナントが伸ばしていた豊かなオレンジ色の髪を短く切りダークブルーのスーツに身を包んで出馬した時はこんなことになると誰も思っていなかった。

「そのうち慣れるさ」

クロードの父は画面の中で王族の男性のみが着用できる見事な臙脂色のカフタンを身に纏い、ダークブルーのスーツを着たフェルディナントと握手を交わしている。

「そろそろ病院に行こうか。どうせ向こうのテレビでも見られる」

卵子提供を受け代理母を探して子供を作ろう、と提案してきたのはクロードだった。パルミラ王家の血を引く子供が欲しいのだろうと思い、ローレンツは素直に承諾した。夫に似た子供はきっととても可愛いだろう。だが───先に作るのはお前だし、これに入れるんだよ予習しておこうな、とクロードから採取キットの入った透明な袋を渡された。そしてローレンツがクリニックの個室で誰にも言いたくないような行為をしてから四十週ほどが経過し、先ほど産院から陣痛が始まったと連絡があった。

基本的に王族の男子には生涯に渡って外出した瞬間から警備の者がつく。クロードはフォドラにいた頃、本名を名乗らず、パルミラ王家の公式見解では失踪していたため一人で出歩いていたに過ぎない。

そんなわけで元々二人きりになれるのは自宅の中しかなかった。だが、来週には赤ん坊がクロードとローレンツの家にやってくる。自宅で二人きりになることすらこの一週間でおしまいだ。

ローレンツの指に嵌っているのはもう婚約指輪ではない。結婚指輪なのでクロードの瞳と同じ色をしたエメラルドがひとつだけ入っている。クロードの指輪にはローレンツの瞳と同じ色をしたタンザナイトがひとつだけ入っている。指輪に石が二つ入っていた頃を懐かしく思い出す時も多いが、きっと子供がいる暮らしも楽しいだろう。パルミラでは子供が生まれるとすぐに魔除けのピアスをつける。ローレンツがパルミラの風習に従って我が子のために用意したのはクロードの婚約指輪を仕立て直した物だった。気が早い話だが下の子の魔除けにはローレンツが付けていた婚約指輪を仕立て直すつもりでいる。

「クロード、君からすればおかしな話かもしれないが先生が守ってくれそうな気がするんだ」

ローレンツはテレビを消し、ビロード張りのピアスケースにきちんと魔除けのピアスが入っていることを確認するとバッグに入れた。

「分かるよ。リンハルトに刻まれてるのは知ってるがそれでもまだその辺にいて、困った時に助けてくれそうな気がする」

代理母という大仕事を引き受けてくれた女性や出産を引き受けてくれた病院、それに警備関係者への差し入れが入った巨大なバッグを持ったクロードと生まれてくる赤ん坊が使うおむつや肌着を入れた巨大なバッグを持ったローレンツは手を繋いでリビングを後にした。クロードから渡されたサングラスをかけ、ローレンツが玄関のドアを開けたその瞬間にフラッシュが次々と焚かれる。

サングラスをかけていても視野の殆どが白い光に覆われた。白い光が収まり視野が回復するとタブロイド紙に写真を売りたいフリーのカメラマンやタブロイド紙所属のカメラマン、それに王子とその夫からなんとしてもコメントを貰おうとするゴシップ誌の記者たちの姿がローレンツの視界に浮かび上がった。警備のものに道を作ってもらわねばどう歩いても誰かに必ずぶつかってしまうだろう。

国王夫妻ともなれば芸能マスコミに追い回されることはないが、成人して王宮から出た王子や王女は徹底的に追い回される。それはパルミラの国民が王家に親しみを抱き興味津々であることの現れなのだが、夫ローレンツの存在が民草に知られる前のクロードは見かけたなら一応撮っておくか、程度の存在でしかなかった。だが、生真面目なところが何故か微笑ましいフォドラの美丈夫があっという間に人気者になり、彼に引っ張られてクロードも追いかけられるようになった。

クロードとローレンツにとってフォドラにいた頃と比べれば信じられないほど騒々しい日々だ。だがそれは幸せを諦める理由にも恐れる理由にもならなかった。畳む

#完売本 #クロロレ #flow #フェルディナント #リンハルト #現パロ

※ベレトとリンハルトが書類上の結婚をする描写があります。

縦か横かそれが問題だ。ベレトが実際に見なければ答えの出ない難問に頭を支配され、椅子の上で膝を抱えてうたた寝をしているといつものようにローレンツがやってきた。

「そうそう、この間言っていた探し物だがクロードが見つけてくれた。排水管の奥に引っかかっていたよ」

そう言って彼は左手の甲を見せた。薬指には石が二つ嵌まった指輪が光っている。クロードとローレンツは愛を証明するはずの物を利用してまで檻の中のベレトに答えを持ってきてくれた。

星が二つならレリーフは横長だ。今以上に教え子たちに負担をかけることになるが仕方ない。甘えさせてもらおう。ベレトは唯一使用が許可されているペグシルを鎖で拘束されていない左手に持ち、レイピアに見立てて何度か素振りをした。

「婚約指輪、見つかって良かったな。俺も嬉しいよ」

恩師の腕が空気を切る音を聞いたローレンツが驚いて目を見開く。何故そんなことを、と質問しようと口を開いた瞬間、柔らかなペグシルが合金製の扉に突き刺さった。

「やはり柔らかすぎるな。ローレンツ、壊れても惜しくないボールペンをくれ」

目の前の光景に呆気にとられたのか、ローレンツは素直に銀行で貰ったロゴ入りのボールペンをベレトに渡してくれた。これなら大丈夫だろう───ベレトは一歩踏み出し再度、合金製の扉を鋭く突いた。その背にフォドラの人々ならば誰もが知る炎の紋章が浮かぶ。それは統一フォドラの象徴で、千年の時を経た今も公文書や旅券の表紙に必ず印されていた。

若草色の髪に若草色の瞳をした王が天帝の剣を振るうとその背に炎の紋章が浮かんだと言う。

警報が鳴り響く中、扉には先ほどとは比べ物にならない深さの穴が穿たれた。顔を近づけて覗き込めばそこから廊下の様子が伺えるだろう。ローレンツは全く予想していなかった恩師の行動と常識を超えた結果に唖然とした。危ないことはしないでくれ、と止めるべきなのに体が強張ってしまったのか椅子から立ち上がることすら出来ない。

マジックミラー越しに監視していた捜査官が慌ててベレトとローレンツのいる部屋に飛び込んできた。警報でよく聞こえないが、駆け足の音は他にも複数したのでこの数十秒の間に完全に包囲されただろう。

「やはりアガルタの手のものか!」

壊れた扉から真っ先に飛び込んできた捜査官がベレトを怒鳴りつけた。眼前に立つものが千年生きている可能性とアドラステア帝国最後の皇帝であったエーデルガルト=フォン=フレスベルグのように炎の紋章を植え付けられた何者かである可能性を天秤にかけて後者が勝ったらしい。ベレトはぶつぶつ言いながら体を折り曲げ、伸びきったシャツの裾から鎖を付けられていない左手を入れて何かを探っている。不自然な角度に腕を曲げると彼は左胸から何かを剥がした。

「あんなコストの高い魔法を使う必要はないんだ。ある程度の魔力と電磁気を感知したら無意識でもサンダーを発動する、と術式で設定すれば医療機器は壊し放題だからな」

ローレンツも含め、ベレトの周りにいる全ての人々が呆気にとられていた。ベレトは目を細め衝撃で瞬きが止まらなくなっているローレンツの頬を何度か指ですうっと撫でた。

「婚約おめでとう。我がことのように嬉しいよ。どんなことがあっても二人できちんと話し合えば乗り越えられる。だからそれは幸せを諦める理由にも恐れる理由にもならないよ。お幸せにな」

「先生、今はそんな話をしている場合では……」

武装した宗教警察の捜査官に囲まれているのに全く気にしていない。ローレンツの頬を撫でたベレトの手はすっと下がり、人差し指がクロードから贈られた左手の指輪をつつく。恩師のちぐはぐな言動をどう解釈すべきか、ローレンツが必死で考えているとベレトは胸元から剥がした魔法陣を破いて足元に捨てた。

「これでもう俺は検査機器を壊せない。この子の安全と自由が保障されるなら検査を受ける」

その言葉を聞いた捜査官がまずベレトを確保するのに邪魔なローレンツの肩を掴み、乱暴に扉の外へと押し出した。廊下に控えていた他のものたちに苦情を言ってやりたかったが、これ以上ここにいてもベレトのためにしてやれることが何もない。

それよりもローレンツは混乱した現場から離れてクロードと一刻も早く会わねばならなかった。ベレトがローレンツの頬にリンハルトの名を書いたからだ。ローレンツはリンハルトの連絡先を知らないがクロードなら知っている。

ローレンツは慌てて入り口付近の守衛室へ向かった。無人になっていたので勝手に自分のスマートフォンを取り戻し電源を入れる。ローレンツはショートカットに登録してあるクロードの電話番号を震える指でタップした。

取り調べが終わったベレトは検査を受けるため、とある病院の特別室に入院していた。彼は一日のほとんどを眠って過ごすようになったので、各種の検査は彼が眠っている間に実施されている。彼の心臓の紋章石が確認されるとすぐにザナドにある大司教レアの亡骸を納めた棺の調査許可が下りた。

彼女の亡骸が傷むことがなく、千年の時を経ても埋葬された時のままの姿を保っていたこともベレトの供述に説得力を与えた。レアの体細胞も採取、研究されることになった。過去のものとしてならヒトと白きものは上手くやれるのかもしれない。

ベレトが天帝の剣を千年ぶりに握り、一度振るっただけで耐久テスト用の建物を倒壊させるとその様子を見た学者たちは彼が統一王本人である、と結論づけた。現在は混乱が少ない形で公表するための調整を進めている。

天帝の剣を取り出すために開かれたレアの内棺にはヒトから万が一見られた時に備え、地上世界と地下世界の構成を著した縦長の表相図である、と言い逃れが出来る程度には簡略化されたコックピットのレリーフが彫り込まれていた。ザナドの墓地に安置された棺のうち、二重構造になっているものは全て内棺に似たような意匠が施されていた。

モリブデンが豊富な、おおいぬ座方面にある惑星からこの星に降り立った女神ソティスは生命を生み出し、アガルタの民によって汚された大地を癒すと長い眠りについた。現生人類から見れば神の如き存在である白きものたちも二度と戻ることができない故郷を偲んで見えない筈の星を絵に描き込んでしまったり、孤独で精神を病んだり破壊衝動に苦しんだりとなかなか人間らしいところがある。

ベレトは最初、ヒトとしての父ジェラルドが教会に不審を抱いていたこともあり、教会や白きものたちへの不信感でいっぱいだった。だがこうして彼らなりの弱味を見せられると親近感がわく。彼らも悲しみ、迷い時には間違え、ありえない妄想へ逃避もすることもあった。安らかに眠っていて欲しいと思う。

何の根拠もない話だが連星をそのまま描く危険性に気付き、シリウスを描く時には星をひとつにせよ、と命じたのはレアだろうとベレトは予想している。

ベレトの心臓にはまっている紋章石はそんな太古の時代から存在する物なのでいつ動きを止めてもおかしくない。だが最後にまとまって現れてくれた教え子たちのおかげで今、死んでも自分の亡骸は武器の素材には使われないだろうと信じられる。心地よい微睡の中、安心して意識を手放すことが出来た。

「先生、俺だよ。クロードだ」

声に呼ばれて目蓋をあげるといつもはフォドラ風の服装をしているクロードが今日は珍しく、膝丈のドレスシャツを着ている姿が目に入った。カフタンと呼ばれるパルミラの民族衣装だ。小脇には着替えでも入っているのかガーメントケースを抱えている。

「ローレンツとディナーに行く時にも着てやるといい」

「でも先生、これは普段着なんだよ。ディナーに行くならもっといい物を着ないと」

教え子の挨拶を聞き、ベレトの目蓋がそっと上がる様子を見ていたフェルディナントが小さく拍手した。

「二人の絆は素晴らしいな!!」

「フェルディナント、拍手は小さくできたのにどうして声はでかいままなんだ?」

クロードが呆れているとその様子が面白かったのかベレトが横たわったまま笑った。手首には鎖ではなくバイタルをチェックするバンドが巻かれている。

「いや元気なのは良いことだ。おかげで目も覚めたし気分も良い。ローレンツは裏取りに大忙しだな?」

「俺たち全然相手をしてもらえないよ。まあそれは良いんだ。充実してこの上なく楽しそうだから」

「そうか、それは良かった。フェルディナントのインタビュー中に眠ってしまったらクロードが起こしてくれ」

今までどこで何をしていたのか、は既にローレンツがすべて記録してくれたのでフェルディナントは何故百年ほどで王を辞めて民衆の中に紛れることにしたのか、について熱心に聞いている。

クロードはベレトの教え子なので彼から答えを聞かずともなんとなく分かっていた。ベレトは全力でヒトを愛しヒトを信じた結果、子離れを全く恐れないフォドラ社会の親となることができた。自分なしでも平気な社会を作り上げ、その中に紛れ込み長い長い生を謳歌した。途中、異端審問と言う問題を抱えたが最終的には人々は彼らに〝No〟と言うことができた。近現代に入って設立された宗教警察に関してはベレトから出された宿題のようなものだろう。

「以上で終了です。ご協力に感謝します」

「いやあ久しぶりに長く話したな。この間リンハルトに会った時以来だ」

ベレトが大きく伸びをすると部屋の照明に反射して左手の薬指が輝いたのでクロードは思わずベレトの左手を手に取って叫んだ。

「誰と!!」

「リンハルトだよ。彼に俺の亡骸を託す。なんだかそう言うことをするには配偶者でないとダメらしくて、押し切られてしまった。でもこれで紋章石を一欠片だけとはいえ宇宙葬にしてもらえる」

極限環境に耐えうる磁性微生物が集まり、塊状の群体を形成した結果出来たのが紋章石だ。ベレトの肉体は彼の死後、心臓の紋章石も含めて彼の意志で研究に提供される。そのうち半分はさらに高度な技術を持つ未来の学者たちのためにそのまま保存される予定だ。宇宙葬をするのは残り半分が徹底的に研究され尽くした後になる。

「リンハルトすげえな……あいつ本当に決断力の塊だわ……」

そう言って口を押さえるクロードの左手薬指にも指輪が光っている。彼の指輪に石が二つ嵌っているのを見て、フェルディナントはそれが今後のトレンドになるかもしれないと思った。二にして一にして二。離れがたい婚約者たちを表すのに相応しいデザインであるような気がした。

「十傑の遺産も解放して打ち上げてやって欲しいが、きっと長いプロセスが必要になるだろうな。俺は見届けられないだろうからフェルディナントが代わりに見届けてくれ」

「遥か遠くの宇宙から来たものが宇宙に還って行くわけですね。壮大で美しいプロジェクトだ」

ベレトの言葉を受けて承った、と宣言したのでフェルディナントのブログにまた火種が加わった。

十傑の遺産を受け継いできた人々は領地と領民を守るため、肉体が侵食されることを覚悟して戦場でそれらを振るい家名を高めた。家宝の素材がヒトと同じように言葉を操り、喜怒哀楽がある生物の心臓と骨から作られていて───一部のパーツはまだ生体反応を示している、という事実の受容ですらかなりの日数を必要とするだろう。そしてそう言った名家には家臣たちの子孫が存在する。彼らがどれくらい騒ぎ立てるのかクロードにすら予想できた。

録音機材やメモを鞄にしまい終えたフェルディナントがいじりたくて仕方なかった、と言った風情でクロードの服装に言及した。フェルディナントはフォドラ社会との軋轢を避けるため今まではカフタンを身につけることのなかったクロードが何故考えを変えたのか、何に心を動かされたのかに興味がある。

「クロード、絶対にローレンツは喜ぶ。それは今まで君が見せてこなかった一面だ」

「カフタンをうまく洗える洗濯屋がようやくこっちで見つかったんだ」

これは試しに洗ってもらったやつでね、と言うとクロードは裾を翻してくるりと回った。心なしかいつもより誇らしげな顔をしている。その姿を見てベレトがかっこいいぞ、と言わんばかりに拍手をした。

アイロンをかけられ、皺ひとつない白いカフタンがクロードの褐色の肌によく映えている。拍手に対し大袈裟な身振りで礼をするとクロードは部屋の隅に置いてあったガーメントケースを手に取りジッパーを下ろした。素人がひと目見ただけでも高価だと分かる臙脂色のカフタンが入っている。

「こっちが盛装用」

「これも素晴らしいな!ローレンツが惚れ直すぞ!親友の私が保証する。そう思わないか?先生」

クロードたちがはしゃぐ声を聞いているのにベレトは目蓋が重くてあげられなかった。ヒトの十倍生きて自分と同胞の亡骸を辱められない方法をついに見つけ、安心して後を託せる若者たちがいる。未練は残っていないはずだがそれでも生を終えるとなるとこんなにも名残惜しい。破天荒なリンハルトの将来も気になって仕方がなかった。

「……おかしい。クロード、呼びかけたまえ」

フリュム出身でベレトの教え子ではないフェルディナントが違和感を覚えたその時、ベレトの腕に巻かれていたバンドがバイタルの異常を感知してアラームが鳴り始めた。

「先生、ダメだ!寝るな!最後にリンハルトに何かないのか!」

クロードがベレトに話しかけながら身体を揺すると微かに目蓋が動いたが、若草色の瞳を見せることはできず口だけが動いた。

「そうだな……確かにそうだ……。ありがとうクロード。リンハルトにすまない、と伝えてくれ」

駆け込んできたスタッフたちの尽力もありベレトはなんとか持ち直した。彼は皆が想定したよりはるかに長く自力で呼吸し、周囲に別れを覚悟させる時間を与えたがこの日を最後に意識が戻ることは二度となかった。

その後リンハルトもクロードも忙しく、二人が会えたのは葬儀の場でだった。今にも目を開けそうなベレトの亡骸の前でクロードが最後の言葉を伝えるとリンハルトはようやく少し笑った。細められた目の縁から涙がこぼれ落ちる。

「何それ。普通は逆じゃない?なんで僕相手に謝罪してクロードがお礼を言われてるわけ?」

親愛の情を込めてベレトの皮膚にメスを走らせる予定の白い手が涙を拭った。必死に感情を堪えようとするリンハルトの姿をみたクロードもつられてしまい、再び鼻や目や喉の奥に熱を感じた。顔が熱過ぎて自分の頬が涙で濡れているのかどうかも自分では分からない。

「ひどい顔してるよ。拭いてもらえば?」

ため息をついたリンハルトが指差した先には列車の都合で遅れて到着した喪服姿のローレンツが百合の花を持って立っていた。

───

ガルグ=マク中の街灯に国賓への歓迎の意を表すためフォドラとパルミラの国旗が飾ってある。今回の訪問に際してパルミラ国王はデアドラ出身のフォドラ人女性と結婚していることを公表した。王には王子が複数いるが、そのうちの一人はフォドラ人の一般人男性と結婚している。残念ながら今回その王子とその夫は家庭の事情によりパルミラに残っていた。

クロードがリビングでテレビの電源をつけると画面の右上に生中継の文字が入っている。映っているのは懐かしいガルグ=マク市内の景色と赤絨毯の上に立つ彼の父親、それにフォドラの大統領だ。

フォドラの執政官は二百年ほど前に大統領、と役職の名を改めた。選挙制度も数度の大胆な変更を経て現在では国民からの直接選挙で選ばれている。十八世紀後半にベルグリーズ家の者が執政官になったのを最後に六大貴族の者が執政官や大統領の任に就くことはなかったが、約二百年ぶりにエーギル家のものが当選している。

「クロードは慣れているのだろうが、友人や家族の動向をニュースで知ると言うのはなんというか……とても不思議な気持ちになるな」

フェルディナントが伸ばしていた豊かなオレンジ色の髪を短く切りダークブルーのスーツに身を包んで出馬した時はこんなことになると誰も思っていなかった。

「そのうち慣れるさ」

クロードの父は画面の中で王族の男性のみが着用できる見事な臙脂色のカフタンを身に纏い、ダークブルーのスーツを着たフェルディナントと握手を交わしている。

「そろそろ病院に行こうか。どうせ向こうのテレビでも見られる」

卵子提供を受け代理母を探して子供を作ろう、と提案してきたのはクロードだった。パルミラ王家の血を引く子供が欲しいのだろうと思い、ローレンツは素直に承諾した。夫に似た子供はきっととても可愛いだろう。だが───先に作るのはお前だし、これに入れるんだよ予習しておこうな、とクロードから採取キットの入った透明な袋を渡された。そしてローレンツがクリニックの個室で誰にも言いたくないような行為をしてから四十週ほどが経過し、先ほど産院から陣痛が始まったと連絡があった。

基本的に王族の男子には生涯に渡って外出した瞬間から警備の者がつく。クロードはフォドラにいた頃、本名を名乗らず、パルミラ王家の公式見解では失踪していたため一人で出歩いていたに過ぎない。

そんなわけで元々二人きりになれるのは自宅の中しかなかった。だが、来週には赤ん坊がクロードとローレンツの家にやってくる。自宅で二人きりになることすらこの一週間でおしまいだ。

ローレンツの指に嵌っているのはもう婚約指輪ではない。結婚指輪なのでクロードの瞳と同じ色をしたエメラルドがひとつだけ入っている。クロードの指輪にはローレンツの瞳と同じ色をしたタンザナイトがひとつだけ入っている。指輪に石が二つ入っていた頃を懐かしく思い出す時も多いが、きっと子供がいる暮らしも楽しいだろう。パルミラでは子供が生まれるとすぐに魔除けのピアスをつける。ローレンツがパルミラの風習に従って我が子のために用意したのはクロードの婚約指輪を仕立て直した物だった。気が早い話だが下の子の魔除けにはローレンツが付けていた婚約指輪を仕立て直すつもりでいる。

「クロード、君からすればおかしな話かもしれないが先生が守ってくれそうな気がするんだ」

ローレンツはテレビを消し、ビロード張りのピアスケースにきちんと魔除けのピアスが入っていることを確認するとバッグに入れた。

「分かるよ。リンハルトに刻まれてるのは知ってるがそれでもまだその辺にいて、困った時に助けてくれそうな気がする」

代理母という大仕事を引き受けてくれた女性や出産を引き受けてくれた病院、それに警備関係者への差し入れが入った巨大なバッグを持ったクロードと生まれてくる赤ん坊が使うおむつや肌着を入れた巨大なバッグを持ったローレンツは手を繋いでリビングを後にした。クロードから渡されたサングラスをかけ、ローレンツが玄関のドアを開けたその瞬間にフラッシュが次々と焚かれる。

サングラスをかけていても視野の殆どが白い光に覆われた。白い光が収まり視野が回復するとタブロイド紙に写真を売りたいフリーのカメラマンやタブロイド紙所属のカメラマン、それに王子とその夫からなんとしてもコメントを貰おうとするゴシップ誌の記者たちの姿がローレンツの視界に浮かび上がった。警備のものに道を作ってもらわねばどう歩いても誰かに必ずぶつかってしまうだろう。

国王夫妻ともなれば芸能マスコミに追い回されることはないが、成人して王宮から出た王子や王女は徹底的に追い回される。それはパルミラの国民が王家に親しみを抱き興味津々であることの現れなのだが、夫ローレンツの存在が民草に知られる前のクロードは見かけたなら一応撮っておくか、程度の存在でしかなかった。だが、生真面目なところが何故か微笑ましいフォドラの美丈夫があっという間に人気者になり、彼に引っ張られてクロードも追いかけられるようになった。

クロードとローレンツにとってフォドラにいた頃と比べれば信じられないほど騒々しい日々だ。だがそれは幸せを諦める理由にも恐れる理由にもならなかった。畳む

#完売本 #クロロレ #flow #年齢操作

翌日、デアドラのグロスタール屋敷の使用人たちの間で嵐が発生していた。発生源である若様は幸せそうに黙って頬を染めているだけで埒が開かない。嵐はあの、いつも完璧であろうとする若様が朝食の時間になっても降りてこない、という事態から始まった。

グロスタール家の使用人のうち半数はグロスタール領の本家、ガルグ=マクそれとデアドラの上屋敷の間を定期的に移動している。どの屋敷でも支障なく働けるようにするためだ。だからデアドラの上屋敷で働いている者のうち、半数は妻を亡くし完全に病んでいたローレンツの姿を覚えている。あの痛ましい姿はなかなか忘れられるものではない。

その時の記憶が新しい召使が、朝食の時間になっても食堂に現れない若様を心配してローレンツを起こしにいった。扉を数度叩いて入室しても、まだすうすうと寝息をたてて眠っている。寝坊はしているがあの時期の眠れず起き上がれず、と言った不健康さは影を潜めていた。幸せそうな寝顔であることにまずは安心したが、それでも起こさねばならない。

「おはようございます。ローレンツ様、朝食の支度が整いました」

直接の声かけには流石に反応し、ローレンツの白く薄い瞼が上がった。菫青石のような若様の瞳が現れる。数度の瞬きの後、使用人の姿を認めたローレンツは寝坊に対しての照れ隠しなのか眉尻を下げ少し微笑んだ。

「ああ、おはよう。そうか、僕は寝坊してしまったのだな。急な予定変更ですまないが今朝はここで朝食を取りたい」

かすれた声でローレンツがそう命じると使用人は直ちに用意させていただきます、と言って部屋から下がった。一人きりになった部屋で重い身体をなんとか動かす。寝巻きの上からバスローブを羽織るのも一苦労だった。きちんと前を合わせないと鎖骨周りの鬱血痕が見えてしまう。クロードが宿に戻ったのは夜が明ける前だった。ほんの数時間前まで数年ぶりの、人には言えない行為に二人で没頭していたせいでひどく腰が痛む。ヒルダの元へ出向くまでに少しでも体力を回復させねばならない。

厨房では朝食は自室で、との変更を聞いた料理人が寝台用の小さな皿を出しながら、直接ローレンツと話した使用人を尋問していた。暗い雰囲気ではなかったが頬が赤く声が少しかすれていたと言う。皿を手にした彼女はグロスタール家に仕える古株で、かつてはローレンツの離乳食も作っていた。

「確か今回もどこかの偉い方々とお会いになるんだろう?喉に良いものをお出ししなくては」

「せっかくのお美しいお声があれでは……」

「胃と喉に優しいものにしないとね。牛乳で煮た粥に蜂蜜で甘味をつけてお出ししようか。この時期は干した檸檬しかないのが残念だよ。檸檬の蜂蜜煮を作って差し上げたかった」

「では次善の策としてジンジャーティーをおつけしよう」

結論が出た二人は顔を見合わせると大麦と生姜を探しに食糧貯蔵庫へと走った。

寝室で体調に配慮された朝食を終えたローレンツは軋む腰を庇いながら身支度を整えた。立襟の襯衣を着て念のために喉に襟巻きを巻く。喉はまだ引き攣れたような感覚が残っていた。これからは少し控えめにせねばならない。

カリードはローレンツより十才近く若いので歯止めが効かないのは当たり前だ。しかし昨日は久しぶりだったから、という言い訳があったせいで自分の箍も外れてしまった。

ローレンツの憔悴ぶりを心配した両親は息子のために様々なことを試している。全ての屋敷からローレンツの亡き妻が使っていた鏡台や寝台を運び出し、屋敷の構造を独身男性が住むものに作り替えた。他にも後添えを探そうとしたり彼らに思いついたこと、出来ることは全てやった。それでも好転しなかったため、苦し紛れに提案したのがパルミラへの旅行だった。かなり遠回りしたが結果は成功で、もうローレンツの目から勝手に涙がこぼれることもない。

当時のローレンツにとって後添え探しは言語道断だったし、模様替えも無害だが無意味と感じていた。両親の心遣いを昨日、カリードと再会するまでは本当に余計なお世話だと思っていた。しかし両親が模様替えをしていなければ、ローレンツはカリードを屋敷に呼ばなかっただろう。使う寝室も使うベッドも妻が生きていた頃とは全く異なっている。

約束の時間ぎりぎりまで横になっていたらなんとか、革の長靴で歩ける程度には腰や股関節の痛みが和らいだ。一安心したローレンツだが船着き場にもうひとつ大きな山があふ。水上で揺れる船の縁に足を踏み出すのが怖い。転倒してしまうかもしれない。

見送りに来てくれた使用人に手を貸してもらい、なんとか乗り込んだ。しかし踏みしめた一歩目で痛めている所に衝撃が走り、呻き声が出てしまう。なんとかやり過ごし席に着いたが、気が利く使用人は心配そうにローレンツを見つめている。

お気をつけて、と手を振って見送る使用人に応えてローレンツは小さく手を振った。漕ぎ手たちはそんな二人のやりとりに気をかけない。ようやく仕事だ、とばかりに力強く櫂を動かしはじめたので、見る見るうちにグロスタール屋敷は小さくなっていった。

パルミラで共に過ごした時と比べて、ローレンツの身体の負担が大きいのはカリードの背が伸びたからだ。その事に気づき、かっと熱くなった頬に潮風が心地よい。あの頃はつむじの位置も分かるほど彼は小さかった。そんな子供に依存するわけにいかない、と分かっていても離れるのが惜しくて半月も一緒に過ごしてしまった。

思いもよらぬ土地で再会出来たが、立派な青年になった彼と自分は今後どんな関係を築いていけば良いのだろう。本来ならヒルダからなぜデアドラに呼び出されたのかについて考えねばならない。だがローレンツの脳裏には全く関係ない私生活のことばかりが浮かんでいる。

その頃、グロスタール屋敷ではローレンツを見送った使用人が慌てて倉庫の中を漁っていた。旦那様が使う杖が一本くらい残されているか、と思ったが見つからない。同僚たちは湯沸かし釜の修理がらみで色々と忙しくしているので、昼食の際に皆に聞くしかなさそうだった。

昼食の時間は屋敷の使用人たちにとって、休憩時間であると同時に報告と打ち合わせの時間でもある。使用人たちは一切に今日の若様は様子がおかしい、という話を口々にし始めた。昨日まではおかしな所など何もなかった。お体の具合も良さそうだったし一体、何があったのだろう。

使用人たちがそれぞれ自分が何をみたのか語り合う中、洗濯係が遅れてやってきた。彼女が顔を真っ赤にして自分がどんな状態の敷布を洗ったのか、を告げるとデアドラのグロスタール屋敷に吹き荒れる嵐はその勢力を増した。昨晩の人払いはそういうことだったらしい。

夕食後に訪れた客の姿を見た唯一の使用人は周囲から詰問された。男だった、と告げると皆は息を呑んだ。肌が褐色で前髪を編んでいたのでパルミラ人のように見えたが、言葉が流暢で瞳が緑だったから本当にどこの者か全くわからないのだという。港町は日焼けしたものが多いし、パルミラ暮らしが長いだけかもしれない。小間使いたちは新たな恋の予感にはしゃぐものと若様が再び誰かの物になってしまう寂しさに気が塞ぐものの真っ二つに分かれた。

デアドラ港に到着しローレンツは漕ぎ手の手を借りながら下船した。港湾公社へと向かうにはいくつか橋を渡らねばならない。決死の覚悟で橋の階段を上った。橋の上からは港湾公社の建物全体を見ることができる。レスター地方はとにかく奢侈で軽薄と言われがちだが、ヒルダの執務室は最上階にあった。上に立つものは頑健であるべしという理想が間取りで体現されている。手摺りのありがたみを実感しているローレンツが今、そこまで上るのはかなり時間がかかるだろう。

約束の刻限を守るために己の身体を奮い立たせて階段の手摺りを掴んだローレンツはどうにか橋を降り始めた。元より道ゆく人とぶつかったりしないよう、視線を前の方にやりながら歩いていたからかもしれない。港湾公社から出てくるカリードの姿がローレンツの目に入った。彼もすぐにローレンツに気づいたらしく駆け寄ってくる。

「奇遇だな」

「昨日と比べれば必然にしか思わないけどな!」

確かに信じられないことに彼とローレンツは同じ街にいる。直立しているのが辛くて、階段の踊り場で手すりに腰を預けているローレンツには難なく階段を駆け上がってきたカリードの若さが眩しい。

「君の用事は終わったのか?」

「まあね。数年間の頑張りが報われたよ。あれ?具合悪いのか?」

褐色の手がローレンツの額に伸びてくる。美しく整えられた紫の髪の毛をかき分け温かい手が額に触れた。下の段にいるせいかカリードは爪先立ちになっていてローレンツからだとつむじが見える。まるで初めて会った頃のような身長差になった。

「風邪ではない。もし風邪を引いていたら翌日仕事だという君とその……ああいったことはしなかった。うつしてしまうだろう?そうではなくて腰が痛いのだ」

頬を染めてローレンツは白状した。思い当たる節しかないカリードは顔も真っ赤にして両手で顔を覆って何かを呟いている。

「………る」

「聞こえないぞ」

「責任取る。部屋まで送っていくから」

「部屋?何を言っている?」

「まだ守秘義務があるから言えないんだよ!」

カリードはローレンツの左側に寄り添って左脇に右腕を差し込み、左手で彼の左手を手に取った。共に前を向き階段を一歩ずつ下りていく。楽に移動が出来るようになったが段差に気を付けろ、だのなんだのといちいちカリードからの掛け声が入るのが少し恥ずかしい。だがこうなると予想できたのに我慢できなかった昨晩の自分がもっと恥ずかしい。結局カリードの言葉に甘えた状態で、ローレンツはヒルダの執務室がある最上階まで階段を上りきった。

「降りる時も手伝うからここで待ってる」

「時間がかかるかもしれないぞ」

執務室の扉のすぐ前に謎の男が立っているのは邪魔にならないのだろうか。ローレンツは執務室の扉を叩いた。内側から扉を開けてくれたのはレオニーではなくローレンツよりも背が高い男の秘書だった。今日ヒルダの執務室を訪れる男共はがっかりするだろう。

「久しぶりね、さあ座って」

本当に幸いなことに椅子を勧められ、業務とは一切関わりのなさそうな筋肉を蓄えた黒髪の秘書が淹れてくれた紅茶にありがたく口をつける。茶器から漂う薔薇の香りが昂っていた神経を落ち着かせてくれた

「調子はどうなの?」

ローレンツの紅茶の好みも調子を崩していた頃の様子も知るヒルダの飾り気がない言葉には重みがあった。ローレンツは周りを心配させた、という事実と付き合う日々をまだ過ごさねばならない。

「調子は良いつもりです」

「そう、それならその状態を保ってちょうだい。私は近々ゴネリル領に帰るから色々と根回しが必要なのよ」

何故ヒルダが自分に教えてくれるのかは分からないが、長くデアドラ港の港長を務めたヒルダの後任は大変だろう、と他人事ながらローレンツは同情した。

「次はあなただから。だってあなたテュルソスの杖が使えるでしょう?」

ローレンツの茶器が派手に音を立てた。動揺したせいで、立ち振る舞いに影響が出るなどあってはならないことなのに。

「僕ですか?!しかし僕はその……よろしいのでしょうか?」

ひどく調子を崩していた頃の自分を知るヒルダが、後継者として自分を選ぶと考えていなかったローレンツは口籠った。

「もう貴方のための〝クロード〟も用意したわ。それにエドマンド伯やコーデリア伯に改めてお伝えする場で、私が最も信頼する部下を紹介する」

「なんだか……ありがたくはあるのですが外堀を埋められたような……」

名誉ある職に就くことになった、と扉の前で待つカリードやグロスタール領で待っている家族たちに伝えたらきっと喜んでくれるだろう。そう考えるだけでローレンツの顔は綻んだ。

「良い知らせは先に伝えたわ。悪い知らせは後ほどエドマンド伯やコーデリア伯と一緒に聞いてちょうだい。それとこの話はまだお父上以外にはしないで。良いわね?」

頃合いを見計らって茶器を下げにきた秘書がヒルダに耳打ちをした。

「あらバルタザール、もうそんな時間なの?予定が詰まっているのでとりあえずこの話はこれでおしまい。しばらくデアドラで楽しんでからグロスタール領に戻ると良いわ。ご両親とストームへのお土産を忘れず買いなさい」

ローレンツが退出しようとすると何も言わずに大柄なバルタザールが、椅子から立ち上がるのに手を貸してくれた。嫌な予感がする。

「この部屋の窓からは橋の上がよく見えるのよ。〝クロード〟とは節度をもって仲良くなさい。お大事にね」畳む