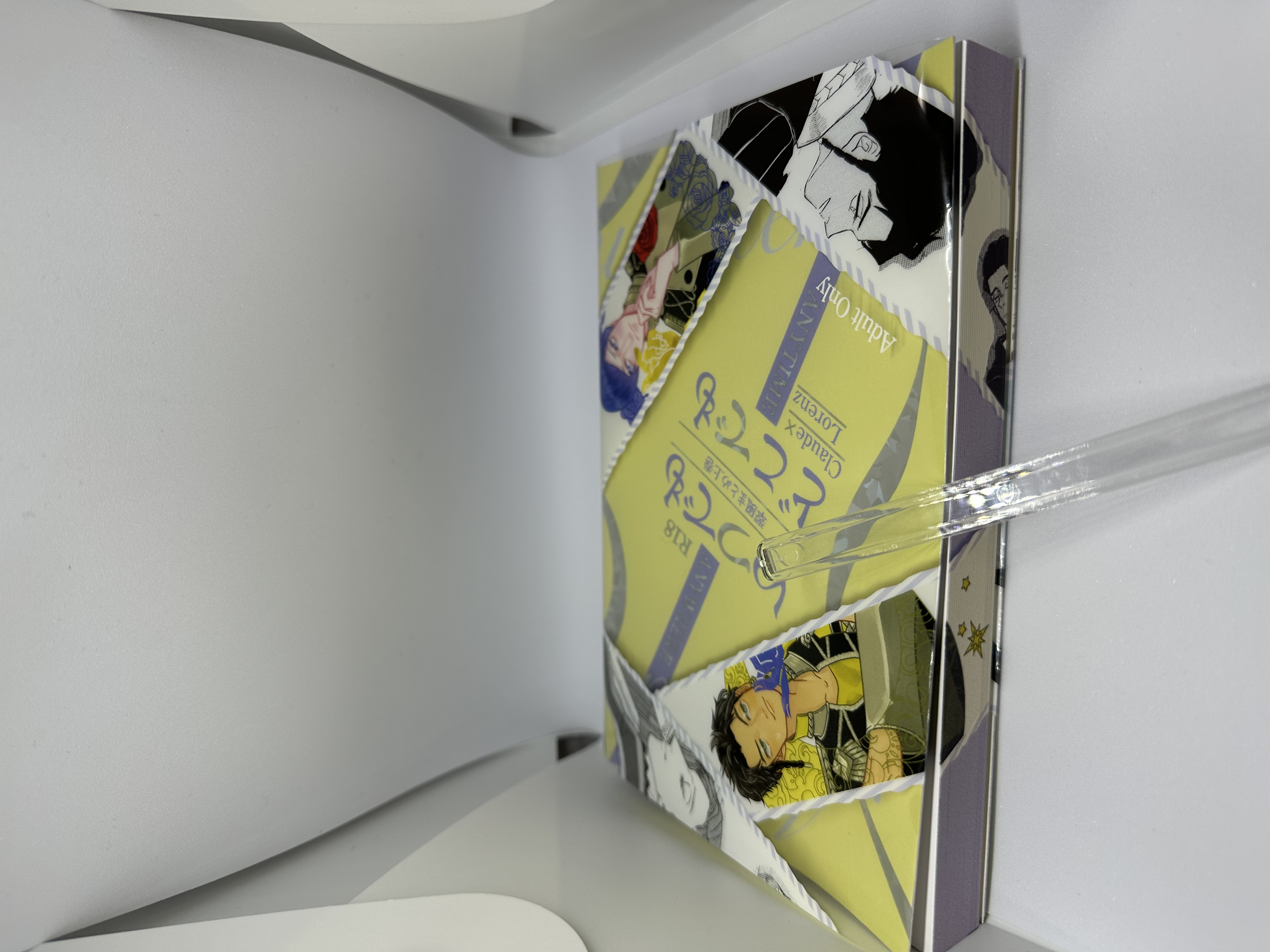

小口印刷とカバーイラストが繋がっています。

繋がり方はこんな感じです。

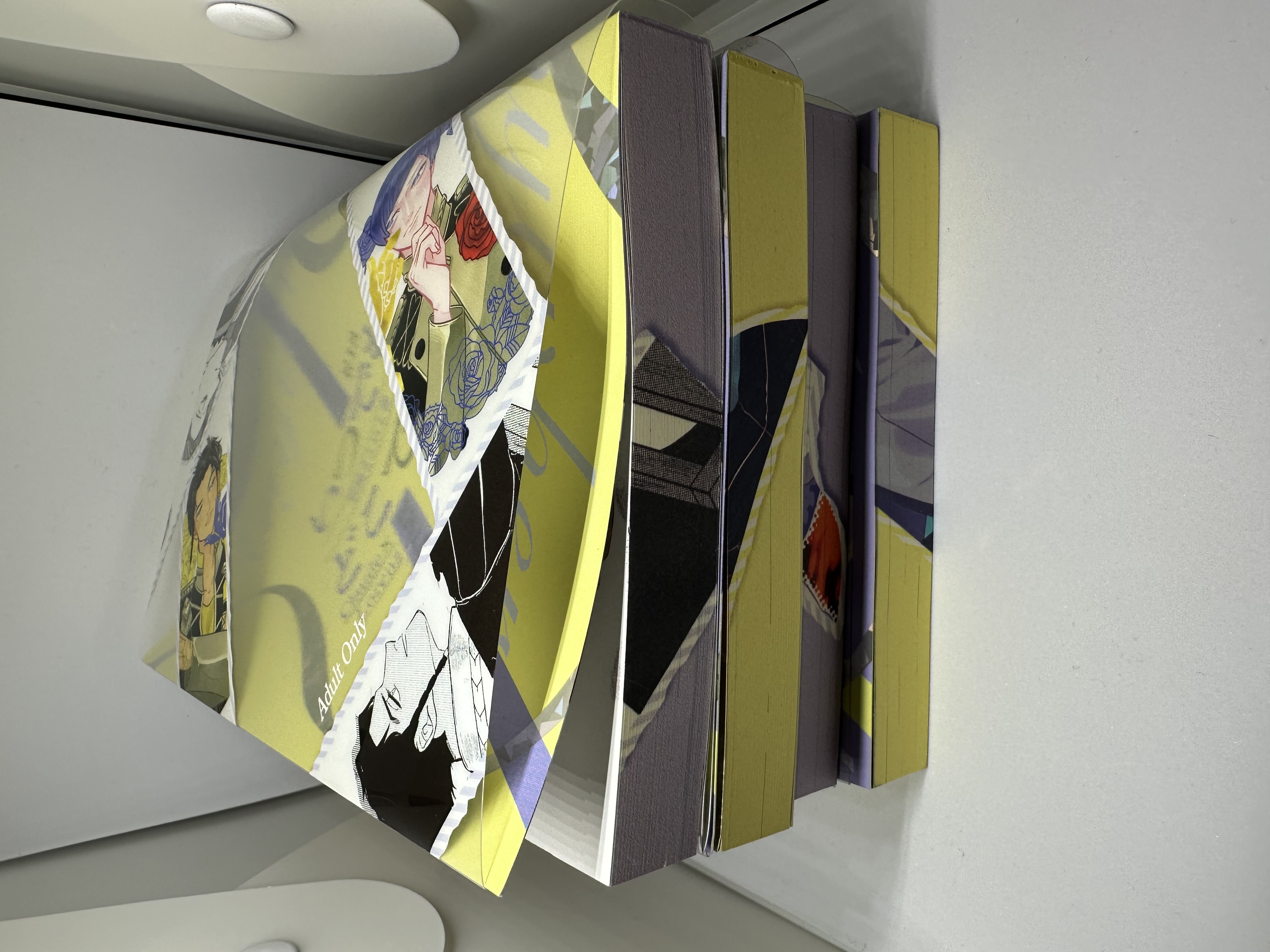

質量がこんな感じなので発送はBOOTH匿名宅急便です。送料が800円くらいかかってしまいます。

この4冊をまとめて入れるケースはイベント会場に直接搬入されるので通販は12/1イベント終了後に開始です。

値段が値段なので多分売り切れません!

売り切れた場合はpixiv factory経由で廉価版(カラー口絵なし、小口印刷なし、カバーなし←ただし一見した時に同じような見た目にするためイラストは表紙に利用)を頒布する予定です。

カラー口絵はおまけデータか何かでみられるようにしておきます。畳む

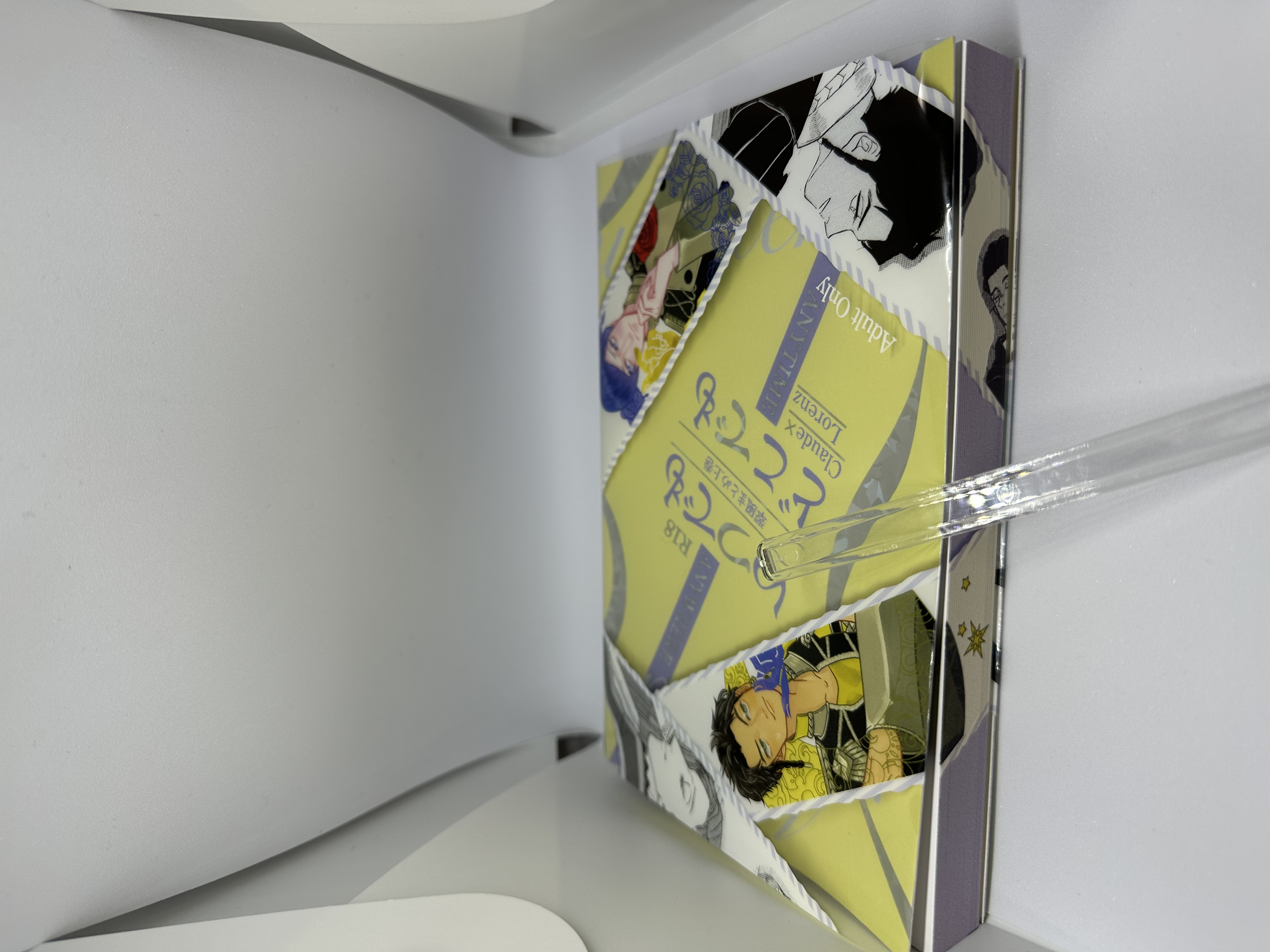

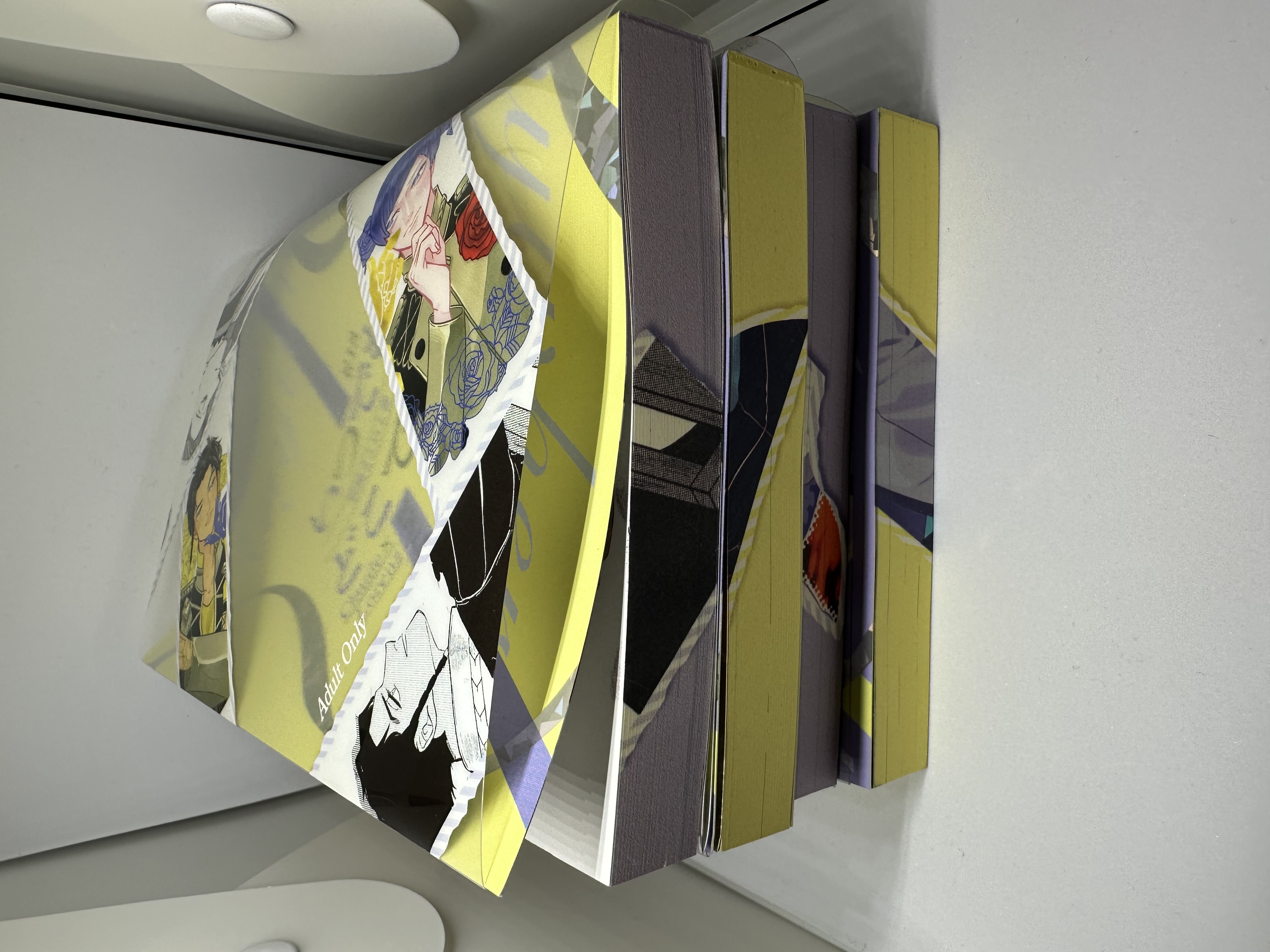

繋がり方はこんな感じです。

質量がこんな感じなので発送はBOOTH匿名宅急便です。送料が800円くらいかかってしまいます。

この4冊をまとめて入れるケースはイベント会場に直接搬入されるので通販は12/1イベント終了後に開始です。

値段が値段なので多分売り切れません!

売り切れた場合はpixiv factory経由で廉価版(カラー口絵なし、小口印刷なし、カバーなし←ただし一見した時に同じような見た目にするためイラストは表紙に利用)を頒布する予定です。

カラー口絵はおまけデータか何かでみられるようにしておきます。畳む

「BOTH」番外編「かわいい」「食欲」「コスモス」(クロロレワンドロワンライ参加作品)

#クロロレ #完売本 #現パロ #BOTH

昼間のローレンツはかなりよく食べる方だ。装いが異なる夜に会う時は全く食事をしない。部屋へ向かう前に彼は一杯だけ赤ワインを飲むが、コルセットでの締め上げ方を見るにおそらくそれが限界なのだ。棘を持たぬ薔薇はない、という諺の通りどんなに完璧に思えるものにも欠点がある。ローレンツは作り上げた外見に満足しているが苦しいはずだ。夜に会う時は目的が目的なのですぐにお互い一糸まとわぬ姿になる。勿論早く彼の身体を堪能したい、という思いもあるが近頃では窮屈さから早くローレンツを解放してやりたいという思いもクロードの中に芽生えつつあった。

今日はブランチではなくきちんとした昼食を二人で共にするためローレンツが選んだ店に来ていた。ジャケットを着用するように、と事前に言われたのでクロードは先日彼から見立ててもらったジャケットを着ている。常連客であるローレンツのために用意された席からはガラスごしにコスモスが咲き乱れる庭がよく見えた。クロードはローレンツに教えてもらうまで知らなかったが、コスモスは秋にならなければ咲かない。季節は徐々に移り変わり、ちょっと試しに、ということで始まった二人の交際もいくつかの季節を越えていた。

男同士の気楽さはいくつもあるが、昼食時に重いものを食べられることもそのひとつだとクロードは思う。クロードは女性と付き合っていた時には遠慮して品数が多いコースを選んだことがない。食べ終わる時間に差が出ないよう、気を使って食べるくらいなら物足りない方がマシだと思っていたからだ。クロードがマグロのハーブ焼きを食べおわるのと同時にローレンツは鯛のソテーを平らげた。

「次はステーキか。楽しみだな」

「この店のミディアムレアが絶品でね。君に食べさせたかった」

気が利く給仕がローレンツの目くばせだけで皿を下げワインのお代わりを注いでくれる。今日は二人とも車ではないので昼から酒を飲んでいた。ローレンツはこの店のソムリエを信頼しているらしく、最初に予算を告げその後は何も言わず全てを任せている。腹の中が落ち着くタイミングを見計らっているのか肉料理が出てくるまで少し間があった。

ローレンツは飽きもせず席から見えるコスモスを眺めながらグラスを傾けている。クロードは花を見て綺麗だとは思うがすぐに飽きてしまう。上手に生けたり面倒を見ることはできない。しかし美しい花を見て嬉しそうにしているローレンツはとても可愛い、とクロードは思う。夜の姿はひたすら美しく妖艶でとてもではないが可愛いと言う表現は使えない。

「ローレンツは本当に花が好きなんだな」

「君は人工物の方が好みだったな」

上手いことを言ったと思い込んでくすくす笑うローレンツの顔は酒精で少し赤くなっている。まるで彼が一番好きだと言う薔薇のようだ。今日は食前酒から始まりこの時点で何杯も呑んでいるので、頬が赤くなるのはまったく不思議ではないが油断している彼は本当に可愛い。

「いや、確かにそうだが花の美しさがわからないわけじゃあないぞ」

「では花の美しさを讃えてみたまえ」

花は種子植物の生殖器官だ。受粉を手伝わせるために他の動物を魅了するように出来ている。虫も鳥もヒトも花に夢中と言えるだろう。クロードは花に夢中なローレンツに夢中だ。

「色だな」

「他には?」

今日のローレンツは酒のせいなのか随分とクロードに絡んでくる。だがクロードの花に関する知識は本当にお粗末だ。と言うかあまり自然に詳しくない。美しい景色もすぐに飽きてしまう。ローレンツの言う通りクロードは人が作り出したものの方が好きだった。

「は、花びらの枚数がフィボナッチ数列に従っているところとか?」

「あっはっは!クロード、君!そんな粋がった高校生みたいなことをいい歳して!ふふっ!」

クロードの苦し紛れの発言が何故かツボにハマったローレンツは口に手を当て、肩を震わせながら笑っている。クロードはしばらくそんな隙だらけのローレンツを眺めていたかったが焼きたてのステーキが運ばれてきたので中断せざるを得なかった。どうしても温められた白い皿の上に乗せられたステーキに視線がいってしまう。ローレンツも目尻の涙を白く長い指で拭い、外側に置いてあるフォークとナイフを手に取った。彼もまた目の前のステーキに集中している。ローレンツの大好物だと言うステーキは確かに絶妙な焼き加減で、ナイフで切り分けた時に現れた断面は美しいピンク色をしていた。食材管理が雑な店で食べれば食中毒を起こしても不思議ではない。どこかの誰かを思い起こさせるそんな危ういステーキだった。

「カトラリー越しでも柔らかさを感じるだろう?」

フォークやナイフを刺した時の感触が確かにローレンツの言う通り柔らかい。フォークを使い口の中に入れると肉汁が溢れ出してくる。赤ワインとフォンドボーのソースは基本に忠実で肉の味によく馴染んでいた。クロードがしみじみと咀嚼し目の前のローレンツのように味に集中していると音も立てずにやってきた給仕によってグラスが取り替えられ、今度は肉に合わせたのであろう赤ワインが注がれた。隙だらけのローレンツは肉を食べつつペースを落とさず、ぐいぐいと飲み続けている。脂で艶やかになった唇が赤い液体で満たされたワイングラスに触れるさまがどこか夜に出会う彼の姿を思わせた。

今日は昼食後このまま解散する予定だが本当にそれでいいのだろうか。酒が抜けた後でも同じように感じるのだろうか。クロードは真剣に考える必要があった。畳む

#クロロレ #完売本 #現パロ #BOTH

昼間のローレンツはかなりよく食べる方だ。装いが異なる夜に会う時は全く食事をしない。部屋へ向かう前に彼は一杯だけ赤ワインを飲むが、コルセットでの締め上げ方を見るにおそらくそれが限界なのだ。棘を持たぬ薔薇はない、という諺の通りどんなに完璧に思えるものにも欠点がある。ローレンツは作り上げた外見に満足しているが苦しいはずだ。夜に会う時は目的が目的なのですぐにお互い一糸まとわぬ姿になる。勿論早く彼の身体を堪能したい、という思いもあるが近頃では窮屈さから早くローレンツを解放してやりたいという思いもクロードの中に芽生えつつあった。

今日はブランチではなくきちんとした昼食を二人で共にするためローレンツが選んだ店に来ていた。ジャケットを着用するように、と事前に言われたのでクロードは先日彼から見立ててもらったジャケットを着ている。常連客であるローレンツのために用意された席からはガラスごしにコスモスが咲き乱れる庭がよく見えた。クロードはローレンツに教えてもらうまで知らなかったが、コスモスは秋にならなければ咲かない。季節は徐々に移り変わり、ちょっと試しに、ということで始まった二人の交際もいくつかの季節を越えていた。

男同士の気楽さはいくつもあるが、昼食時に重いものを食べられることもそのひとつだとクロードは思う。クロードは女性と付き合っていた時には遠慮して品数が多いコースを選んだことがない。食べ終わる時間に差が出ないよう、気を使って食べるくらいなら物足りない方がマシだと思っていたからだ。クロードがマグロのハーブ焼きを食べおわるのと同時にローレンツは鯛のソテーを平らげた。

「次はステーキか。楽しみだな」

「この店のミディアムレアが絶品でね。君に食べさせたかった」

気が利く給仕がローレンツの目くばせだけで皿を下げワインのお代わりを注いでくれる。今日は二人とも車ではないので昼から酒を飲んでいた。ローレンツはこの店のソムリエを信頼しているらしく、最初に予算を告げその後は何も言わず全てを任せている。腹の中が落ち着くタイミングを見計らっているのか肉料理が出てくるまで少し間があった。

ローレンツは飽きもせず席から見えるコスモスを眺めながらグラスを傾けている。クロードは花を見て綺麗だとは思うがすぐに飽きてしまう。上手に生けたり面倒を見ることはできない。しかし美しい花を見て嬉しそうにしているローレンツはとても可愛い、とクロードは思う。夜の姿はひたすら美しく妖艶でとてもではないが可愛いと言う表現は使えない。

「ローレンツは本当に花が好きなんだな」

「君は人工物の方が好みだったな」

上手いことを言ったと思い込んでくすくす笑うローレンツの顔は酒精で少し赤くなっている。まるで彼が一番好きだと言う薔薇のようだ。今日は食前酒から始まりこの時点で何杯も呑んでいるので、頬が赤くなるのはまったく不思議ではないが油断している彼は本当に可愛い。

「いや、確かにそうだが花の美しさがわからないわけじゃあないぞ」

「では花の美しさを讃えてみたまえ」

花は種子植物の生殖器官だ。受粉を手伝わせるために他の動物を魅了するように出来ている。虫も鳥もヒトも花に夢中と言えるだろう。クロードは花に夢中なローレンツに夢中だ。

「色だな」

「他には?」

今日のローレンツは酒のせいなのか随分とクロードに絡んでくる。だがクロードの花に関する知識は本当にお粗末だ。と言うかあまり自然に詳しくない。美しい景色もすぐに飽きてしまう。ローレンツの言う通りクロードは人が作り出したものの方が好きだった。

「は、花びらの枚数がフィボナッチ数列に従っているところとか?」

「あっはっは!クロード、君!そんな粋がった高校生みたいなことをいい歳して!ふふっ!」

クロードの苦し紛れの発言が何故かツボにハマったローレンツは口に手を当て、肩を震わせながら笑っている。クロードはしばらくそんな隙だらけのローレンツを眺めていたかったが焼きたてのステーキが運ばれてきたので中断せざるを得なかった。どうしても温められた白い皿の上に乗せられたステーキに視線がいってしまう。ローレンツも目尻の涙を白く長い指で拭い、外側に置いてあるフォークとナイフを手に取った。彼もまた目の前のステーキに集中している。ローレンツの大好物だと言うステーキは確かに絶妙な焼き加減で、ナイフで切り分けた時に現れた断面は美しいピンク色をしていた。食材管理が雑な店で食べれば食中毒を起こしても不思議ではない。どこかの誰かを思い起こさせるそんな危ういステーキだった。

「カトラリー越しでも柔らかさを感じるだろう?」

フォークやナイフを刺した時の感触が確かにローレンツの言う通り柔らかい。フォークを使い口の中に入れると肉汁が溢れ出してくる。赤ワインとフォンドボーのソースは基本に忠実で肉の味によく馴染んでいた。クロードがしみじみと咀嚼し目の前のローレンツのように味に集中していると音も立てずにやってきた給仕によってグラスが取り替えられ、今度は肉に合わせたのであろう赤ワインが注がれた。隙だらけのローレンツは肉を食べつつペースを落とさず、ぐいぐいと飲み続けている。脂で艶やかになった唇が赤い液体で満たされたワイングラスに触れるさまがどこか夜に出会う彼の姿を思わせた。

今日は昼食後このまま解散する予定だが本当にそれでいいのだろうか。酒が抜けた後でも同じように感じるのだろうか。クロードは真剣に考える必要があった。畳む

#クロロレ #家出息子たちの帰還

───ダスカー人の中には人間がその霊魂を喪失したことにより病が生ずる、と考えるものたちがいる。彼らの中で病人が出ると巫者はその魂を探すための儀礼を行う。(中略)一方でパルミラの霊媒文化は国土が広いこともあり、寄り合い所帯のようになっている。一言では言い表すことは不可能だ。だが基本的には災厄の原因を霊的に突き止め、除去することに変わりはない───

クロードは仕立ててもらったばかりの士官学校の制服に身を包み、言われていた通りに扉を叩いた。書斎にいる祖父は先ほどは制服姿を見せに来い、と言っていたが昼食後しばらく経っていてこの陽気なのでうたた寝をしているのではないだろうか。数秒待ってみたが反応がない。いつもなら入室を促す声がする。

予想があっているのか確かめるため、クロードはそっと扉を開けた。陽当たりの良い窓のそばで大きな椅子に座った老人が気持ちよさそうに目を閉じている。声をかけるべきかクロードは迷ってしまった。

ゴドフロア一家が事故で亡くなって以来、ずっと眠りが浅かったのだと召使や家臣たちから聞いている。クロードは霊魂といった超自然的な存在を感じ取れるわけではない。だが目を開けてリーガン家の屋敷で過ごしていれば嫌でも飛び込んでくる───別に嫌だと思ったことはないが。

例えば今、祖父がうたた寝をしている書斎にはゴドフロアから父であるオズワルドに贈られた蒸留酒の瓶が置いてある。針金を使って文机の引き出しを開いた時は愛らしい子供の字で書かれた祖父宛の手紙を見つけた。そもそも廊下や居間に彼らの肖像画が飾られている。肖像画が真実を伝えているなら、彼らとカリード、いやクロードの母ティアナはよく似ていたし、彼らと自分も似ているような気がした。クロードは彼らと一度も顔を合わせたことはない。だがリーガン家に入って以来、ずっと叔父一家の存在を感じている。

いずれクロードの絵も飾るのだ、と言って祖父は画家を何人か呼んだ。素描を描かせてああだこうだと話していたのでそのうちクロードの肖像画も廊下や居間に飾られるのだろう。パルミラの王宮にいた頃に肖像画を描こうと提案されたことなどない。だから少しこそばゆい気持ちになった。

祖父が今、瞼の裏で失った者たちと会っているのなら───起こすのは正しい行為なのだろうか。祖父は妻も息子一家も失っていて、クロード一人でその穴を埋められるとは思えない。躊躇していると祖父の白い瞼が上がり、自分と同じ緑色の瞳が現れた。制服姿のクロードを見て微笑む祖父の瞳は先ほどまで何を見ていたのだろうか。

ローレンツたちにはねえやがいた。優しくて美しかったことだけ思い出してやるように、と両親から言われている。グロスタール家の本宅で子守を任されていたのだから身辺調査は完璧だった。彼女はグロスタール家の家臣と恋に落ち───今はもうこの世にいない。彼女を裏切ったという家臣も行方不明だ。

嬉しそうに恋人の名を口にしていたねえやの弾むような声や喜びに満ちた表情をローレンツはまだきちんと覚えている。褒め上手で明るくて愉快で、多忙な両親が不在でも彼女がいてくれたからローレンツたちは寂しい思いをせずに済んだ。グロスタール家の本宅も狩猟小屋もエドギアの街中もねえやとの楽しく幸せな思い出に満ちている。

子守と実母の仲は難しい、というのが一般論だ。子守が仕事を上手くやればやるほど子供の気持ちが実母から離れてしまうため、雇い主である高貴な女性が子守相手に拗ねてしまうのだという。だがローレンツの母はねえやの死後にしばらく伏せってしまうほどに彼女がお気に入りだった。彼女を裏切った家臣は今頃どこで何をしているのだろうか。彼は他にも問題を起こしていたらしく、エルヴィンが領主の名の下に探させている。だが未だに生死すら分からない。

その後しばらくしてグロスタール領とリーガンの境でリーガン家のオズワルド卿一家が事故死した。ローレンツの父エルヴィンは家の内でも外でも落ち着かない日々を過ごしている。ローレンツたちは父の無実を信じているが、未だによからぬ噂も絶えない。あれ以来エルヴィンはひどく慎重になり、ローレンツは政情不安を理由に志半ばでフェルディアから自領に戻ることになった。

機会があるたびに魔道学院への復学を願い出ているが、きっとこのまま自領に留まることになる。人脈を自力で広げることを半ば諦めていた頃にローレンツは父の書斎に呼び出された。机の上には封が切られた書簡がある。

横目で確認するなど貴族らしからぬ行いだ。しかしローレンツの意識はどうしても差出人名に引き寄せられてしまう。もしかして直筆なのだろうか。そこには大司教レアの名が記されていた。

「魔道学院に戻してやれずにすまないな。代わりに士官学校はどうだろうか?」畳む